寺院勢力への危機感が、神社を建てさせた?

ーーところで縄文遺跡の中には、夏至と冬至の時だけに山の稜線から一定して日が登るといった方角を計算した上で作られている大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)や、日時計になっている三内丸山(さんないまるやま)遺跡の六本柱のようなモニュメントがたくさんあります。

神社でもそのような文化を引き継いでいると考えられますが、いかがでしょうか?

小林先生:端的に言うと、神社の社殿ができてくるのは寺院ができてきたからであって、いわば対抗してつくられたんですよ。その前は、ご承知のように自然の特定のポイントが聖地なんですね。そこに意味があったわけで、そこに神社を作ることになったきっかけは、寺院の勢力が拡大してお寺をあちこちに作るようになったから……。「これは大変だ」と対抗しなければならない事情も一つあったのですよね。それまでは、神社というような建造物とはまったく関係のない聖地があって、そしてそこがちゃんと生きていたんだけれども、お寺がどんどん勢力を強めてきたものだから、「これはいかん」という危機感がその起因の一つであったと思います。それだけじゃないのはもちろんですが、お寺に刺激されたというか、そういう状況をお寺がつくり出したものだから、ある程度対抗するようになったと見て差し支えないと考えています。

吉川先生:小林先生がおっしゃるように、日本の聖地というのはおそらくほとんどの場合、縄文人が愛し大切にした聖地でありイヤシロチ(※15)でもあったと考えていいと思っています。ダイヤモンドフラッシュ(※16)も、もちろん計算されているでしょうね。

小林先生:だから長野の「尖(とが)り石」(※17)のようなモノが神社の元になっている。何が縄文人にとってのよりどころだったかというと、そういう目に見えない「なんとなく、ここらあたり」という土地や自然物です。

そこから始まって、その中に尖り石のような象徴的なモノがあると、それに結びつけられて後の神社が出現してくるのはないでしょうか。尖り石もその類でしょうね。

太陽光線を意識した朝がけ、夜がけに撮影した尖り石のいい写真があると、そういう光の中に尖り石がどんな風なたたずまいをしているかがわかっていいと思います。そこに縄文人が目をつけ注目したことは確かなので、そういうものが今後の研究に必要かもしれません。

※15イヤシロチ(弥盛地):マイナスイオンに満ちて清々しく、生き物にとって良い影響を与える土地。

※16ダイアモンドフラッシュ:二至二分などの特定の時期に、特定の場所から日の出(入)が放射状に輝いて見えるなど、縄文人が意図的に構造物を配置したとみられる現象。

※17尖り石:長野県の尖石(とがりいし)・与助尾根遺跡(よすけおねいせき)の名称の由来になった、三角錐状の巨石の通称。

神さまは浮遊し、遍満している

ーー石を大切にしている神社がたくさんあるという意味でも、神社に縄文文化が集約されて今に生きているのですね。

小林先生:あと、磐座(いわくら)というような言葉が残っているようにね。そういう岩に降りる神がいるわけです。だから神さまは偏らなくて、もう浮遊している。それをどこで捉えるか。そして「今ここ」という場所に居続けていただくかというようなことを行ってきたのではないでしょうか。

吉川先生:そうだと思います。石とか木を通して集中して神さまのご出現を人々が仰いだからこそ、そういうものが残ってきたのではないでしょうか。

先生がおっしゃるように「神は遍満(へんまん)している」というのがおそらく古代人の考え方だし、神々の霊力があまりにすごいから、それをコントロールするためにもわざわざ社殿や垣根があるとさえ考えてもいいぐらいだと思います。

現代の人々は神さまの柔らかいエネルギー、ソフトな面ばかりに意識を向けがちですが、そうじゃなくて縄文や古代の人々にとっては同時にもっと凄まじい霊力をも感じていたに違いないでしょうね。

じつは、森や山はもちろん大木や大岩に神が宿られるというもう一つ前の形態があると類推しています。つまり神籬(ヒモロギ)や磐境(イワサカ)以前の原初の形態というのは、おそらく「何もない空間」こそが神が宿られるのに最もふさわしい聖なるところだったのかもしれません。

諏訪大社の御柱祭の「柱に囲まれた空間」や、沖縄の久高島の大御嶽(おおうたき)などが、その好例ではないでしょうか。

ーー吉川先生は、縄文の色彩を色濃く神饌(しんせん)などに残しているのが諏訪大社だとおっしゃっていますね。

吉川先生:御柱の問題も含めて縄文をベースとした神道の根源・ルーツを確かめたくて、諏訪をはじめ出雲や熊野などの古社に今も名残を留めている縄文の研究を始めたのです。

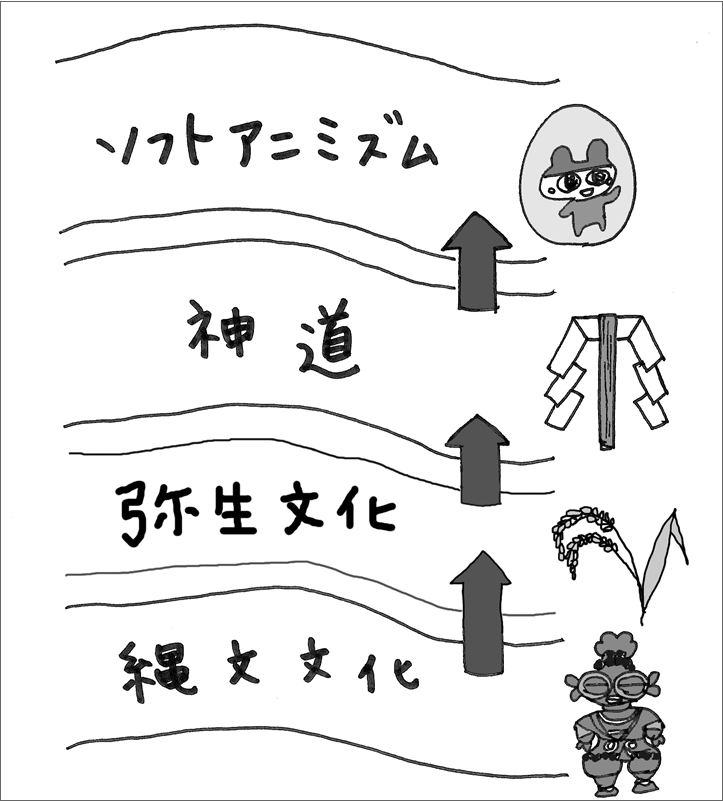

その結論からいいますと、縄文・弥生・神道は決して断絶はせずに連続性と重層性をもって発展してきたと考えています。

つまり縄文にいきなり今のような社殿を有した神社はなくて、まず縄文文化があり、次に弥生文化があって、古墳文化へと続いて行く過程の中で、すべてが積み重なって、いわゆる神社神道が成立してきたと見ているのです。

神道は世界の宗教学的に見るとアニミズムに属していますが、日本のアニミズムは、諸外国のものと比べるともっと清楚でシンプルです。それを「ソフトアニミズム」と命名したのが、『スカートの風』『日本の曖昧力』などの著書で有名な韓国の呉善花(オ・ソンファ)さんで、そのソフトアニミズムのベースに縄文があり、神道へと続いているのです。たぶん全国に存する神社は縄文人が聖なるところとして大切にしてきた聖地に、そのほとんどが建っているのではないでしょうか。ただし中世や近世、とりわけ江戸時代に新田開発されて神社が設けられたところなどは別ですが……。

ーー日本の霊性の根幹に触れているような気がいたします。

「右・左」歪み、反対称……主体的な空間認識のすごさ

小林先生:人は地表を行動の舞台としていますが、地表の下には死者の行く地下がある。だから埋葬も地表ではなく、地下に墓を掘るわけです。地表が生活の舞台で、地下が死者の行く国なんです。

地上はもう一つ高尚な、いわばあの世につながるような世界です。

でもあの世に直接通じるのではなくて、「今ここに立っている自分」を中心にして天上をイメージするという、空間認識をしたときに、「今ここという中心の自分がいるところ」と、「地下」と「上層のイメージの世界」というのがでてくるのではないかと考えています。

つまり、自分が所属していてなおかつ自分もその要素の一つである空間の中から、まず自分を中心とした「今、ここに」立って四方八方にイメージを飛ばすことが可能になるわけです。

そういうところで我々がモノをイメージするとき、「対称である」ととても安堵・安心するのね。対称であってほしいと願うのです。ところが実は困ったことに、全てが全て対称じゃないんですよ。

特に、右手と左手が対称に見えて対称ではないというのが現実で、その鏡像がとても大事なのです。実はそこにロジェ・カイヨワ(※18)が注目して「反対称」ということを主張しています。

人はみんな「対称」といった形の安定を求めて安堵したがるけれど、右手と左手があることは対称でも、自分の体のどこを見ても、右手と左手すら一緒ではないじゃないかと。そういうことを、あまり他の人は言っていません。

吉川先生:それは大事なことですよね。焼き物について世界的に見ても、「歪み」や「ひねり」といったアンバランスなモノの中にこそ美を見出すのは、おそらく日本人だけだと思います。

西洋人でも韓国人でもチャイニーズでも、すべて「イデアの世界」こそが最も優美であり神聖なモノであると考えます。

ところがわざわざ完成した器を割ってつぎはぎだらけにした織部のように、歪みやひねりに「これこそがこの世でたった一つの一点物」という最善の美を見出す感性というのは、おそらく縄文の人々が轆轤(ろくろ)を使わずに素手とヘラだけで成形した1万年にも及ぶ暮らしの積み重ねの美意識なしには育たなかったと思うわけです……。

小林先生:そこが足し算型の造形と引き算型の造形(※19)でね、足し算というのは無限の可能性をいつも持っているわけですよ。いくらだって一から出発できるのです。これはやっぱり死の歪みといったところにも行くんですよね。

歪むというのは、おっしゃる通り、落ち着かないものですよ。ダ・ヴィンチの有名な人体図なんかも見事な絵ですよ。しかしながら彼のスケッチをじっくり見ると、左と右は一緒じゃない。それを「反対称」と言うんです。

「非対称」が「反対称」に聞こえるのだけれどもそうじゃないんですね。それを掲示したカイヨワはやっぱり偉いと思うのです。

他の人はあまりそういうことと関連づけていないのですが、日が昇ってくる東に手を合わせるということに重ねて手を合わせると、「右手が南」「左手が北」になる。そこから、右や左の観念が出てくるのです。それは全然、対称的じゃない。

この「日の出に向かって手を合わせる」という行為は北半球の世界各地でも見受けられますが、その時に左と右の違いが出てくるのです。その左と右の違いというのをそのままの違いとして受け止めたのがカイヨワです。

そして、その時に「左が北であり右が南である」というようなこととすべて絡まり合って、右・左というものがまた固定していくわけです。この右・左が固定するというのは北半球に限って各地で見られるのですが、それを言っているのはカイヨワだけなのです。

右利き・左利きですと、だいたいキリスト教では右が優位だとか、そういうものが出てきてその後の文化に影響を与えます。カイヨワの指摘というのは、いわばダ・ヴィンチの人体図を超えて、非対称じゃなく「反対称」だというのがすごいのです。

吉川先生:伊勢神宮でも普通の祭典では右肩で辛櫃(からひつ)を担ぎますけれども、最も聖なるモノに関するときには左肩で担ぐという伝統的な慣習がありますので、先程の先生ご指摘のカイヨワ説は十分納得のいくところで、左手重視や、あるいは右手重視、はたまた北に向かって望んだり、あるいは南に対面したりという、自然界のある一定の法則性に則って人類はこれまで長い文化や文明の歴史を刻んできたんだろうなという気を私もしています。

小林先生:まあ、これは北半球の話なんだけども、北半球にしか我々のフィールドはないので、そこをよく見ていく必要があるんですが、面白いですよね。そうやって「右が優位」だというのも実は偶然なんですよ。

非対称の要素をいっぱい身体に持っているのは人だけですからね。だからカイヨワは「反対称」と言って、それを超えてモノのありようを見ようとしたのはすごいことだと思います。

そこに先生のお気づきの「黄金矩形」とか「黄金分割」とかそういうものが入ってきた。

「黄金矩形」とか「黄金分割」だって何でかは分からないけれども、あれがないと締まらないと言いましょうか。一つの世界がまとまらないですよね。

吉川先生:先程の「神奈川沖浪裏」には「黄金螺旋」まで採用されていますので、その表現力には驚くと共に「凄まじい」というしかないのです。

オックスフォード大学とエジンバラ大学の共同研究で、北海で船がどのような大波を受けたら難破するのかを実験・分析してちょうど120度位で二つの大波をぶつけた瞬間に、あの大波の形が4000分の1シャッタースピードで発生することが突き止められたんですよ。

だから北斎はそれを瞬間的に見て記憶し、なおかつそれを具現化できたということになりますので凄まじいというしかないですよね。

小林先生:そうですね。凄いですね。北斎の書き殴ったと言っては悪いけれども、すごいじゃないですか。デッサンがね、残されたデッサンの数といったらすごいもんだもんね。

吉川先生:だいたい、発表されたものだけでも3万点以上を数えるっていいますから、天才は数もすごいし質もすごいなあと思っています。普通は質がちょっとみんなと違って抜き出ていれば評価するんだけど、天才となると質プラス量がこんなにもガバッと多くなる。

小林先生:自分もその中にどっぷり浸かっていて、だから自分を構成する一要素なんだけれども、一方では構成しながらも自分が重要な存在であるということは、もう自覚しているわけなんだよね。

吉川先生:北斎さんは「あと10年生きたら、もっと素晴らしい本物の画家になれたのに」と言うんですが、どこまであの人は追求するんだろうなあと思うのですけれど、その一生は死ぬまで絵師として画業を続けて行く。

その生業に全身全霊をかけて生きて行く、それが私も大好きで、これこそ縄文的な生き方なのかなあと思っています。

ただひたすら一心不乱に画業にかけていく生き方に本当に惹かれています。

小林先生:また娘がすごいですね。

吉川先生:そのお栄ちゃん(応為とも)もすごい技術を持っていましたね。もっとスポットライトが当てられてもいいぐらいだと思っています。

小林先生:結局、今で言うジェンダーの問題では説明できないけれども、実際女性の位置というのはその程度にしか見られてなかったという時代でもあったんですね。

※18ロジェ・カイヨワ(Roger Caillois)の「反対称(antagonisme)」:遊びや競技、社会的な儀式などの中には、互いに相反するものが存在している。それらが相互に影響し合うことである種のバランスや新たな秩序や意味が生まれる現象を分析して社会学的、文化的な概念として提唱したもの。カイヨワの理論における反対称的な構造は、文化や社会がどのように緊張を生み出し、そこで新しい秩序を作り上げるかを理解するための鍵になるといいます。

※19足し算型の造形と引き算型の造形:石器が石を削り出してつくる「引き算型」の造型であるのに対し、粘土を加熱することで「水に溶けない容器」として作り出された土器は、試行錯誤しながら加除修正が自由にできる「足し算型」の造型であり、作り手が自らの理想的な形により近づけることができるようになったという指摘のこと。参考:小林達雄「1 縄文土器を学ぶ」『土器の考古学』学生社〈暮らしの考古学シリーズ1〉(2007)

ーー私たちが疑問に思ったことすらないモノの見方や考え方こそが、突き詰めていくと文化や社会を形作る基礎になっているというのがよくわかりました。「縄文」をきっかけに日本文化の真髄を垣間見たような気がいたします。本日は貴重な機会をつくってくださり、両先生ともありがとうございました。

《こぼれ話》

子どもの頃、地元の新潟県長岡で縄文土器を拾われた感激がきっかけで考古学者の道を進まれたという小林先生に「縄文一筋まっしぐらだったのですか?」とうかがうと、こんなお答えが返ってきました。

小林先生:いや。「科学少年」という言葉があったんですよ。今みたいにパソコンやSNSでどうやろう、こうやろうっていうような、そんなものはあの時代には当然ないんです。

そうするとね。時間はちゃんと現代と同じようにあるわけだから、その時間の過ごし方として一つの有り様は科学少年なんです。色んなものに興味を持ってね、「何だろう、何だろう」っていうことですよね。だから今振り返ると一番最初は「昆虫少年」だったの。それから次は「植物少年」になって、それからまあ「考古学」へと進んだのです。それも無理して昆虫に興味を持ったりとか、植物に興味を持ったんじゃなくて、有り余る時間の過ごし方として「なぜ・なぜ坊や」となってやってきたのです。

そういう意味では、今の青年たちや子どもたちがインターネットやSNSのようなものに溺れていく。その時間的なゆとりが私たちなりにあったとでも言えましょうか。

御年87歳の小林先生と還暦を迎えた吉川先生のお二人ともに「なぜ・なぜ坊や」さながら瞳を輝かせて対話されていたのが印象的でした。小林先生の最晩年に、このような貴重な対談を収録できたことに改めて深く感謝申し上げます。

▼吉川竜実さんご講演録~縄文のDNAを呼び醒ます!~はこちらから