循環する自然・神・人のコスモロジー

神道には「産霊(むすひ※)」という観念があります。

モノゴトが破壊されて消滅し変容されて循環していく際に結ばれて「コト」をなし、「モノ」や「カタチ」も生成される「産霊(むすひ)」の力。

移ろいゆく自然の中では、ものが生育して果実を結び、やがて衰退し消滅して、また生育して・・・・・・と絶えなるイノチ(=エネルギー)の循環を果たしています。

神道ではこの循環を果たす根幹のエネルギーを「産霊(むすひ)の力」といい、非常に大切にしています。

産霊(むすひ)の力

稲をはじめとした農作物の多くは、春に芽を出し夏に大きく成長し、秋には花を咲かせて実を結び、やがてその種子は大地へとかえっていきます。

この生育のプロセスは次の年もまた次々年も繰り返し循環します。

このことは、農業や庭木の仕事に携わっている方にはよくおわかりいただけるかと思います。

同様に、神も我々の先祖の御霊も、四季の春秋にあわせて山と里を循環しています。

こうした、自然・神・人が渾然一体となって円環状に永遠に循環するコスモロジー(宇宙論)が、私たち日本人の感性(アイデンティティー)には宿っている、といえると思います。

※産霊(むすひ)・・・神道における観念。天地、万物を生成・発展・完成させる霊的な働き。

海や山があって川が流れ、森や野に住居があって、人は自然とともに暮らしています。

日本民俗学の父・柳田国男は『先祖の話』において稲作・弥生文化の中に神道の霊魂観を見出して、人は一生を終えると、その魂は里から山の麓へと行きその山の頂から天へとあがっていく(子孫を守護する存在になる)と説き、また時を経て天から山の頂に降りてその山の麓から里へと至って、やがてこの家の子孫や或いはその子孫たちと深い繋がりのある人々に生まれ変わると結論付けています。

この論説は的確であるように思われ、このように循環する自然・神・人のコスモロジーの中で私たちは日々この生を生きていると考えて良いのではないでしょうか。

自然、そして地球と共存共生する豊かな縄文文化

神道の源流をたどると縄文文化に行き着くといわれます。

縄文時代と聞くと、皆さまはどんなイメージを思い浮かべますか。

なんとなく、原始的な石器でシカやイノシシを狩り、木の実の植物を採集して暮らしていた粗野な人々を思い浮かべるかもしれませんね。

しかし、じつは縄文人の生活様式は、決して粗野でも行き当たりばったりで無計画なものでもなく、秩序ある平和な暮らしを営んでいました。

そのことは、さまざまな考古学的発見をもとにした考察から明らかになってきています。

1万年続いた縄文時代

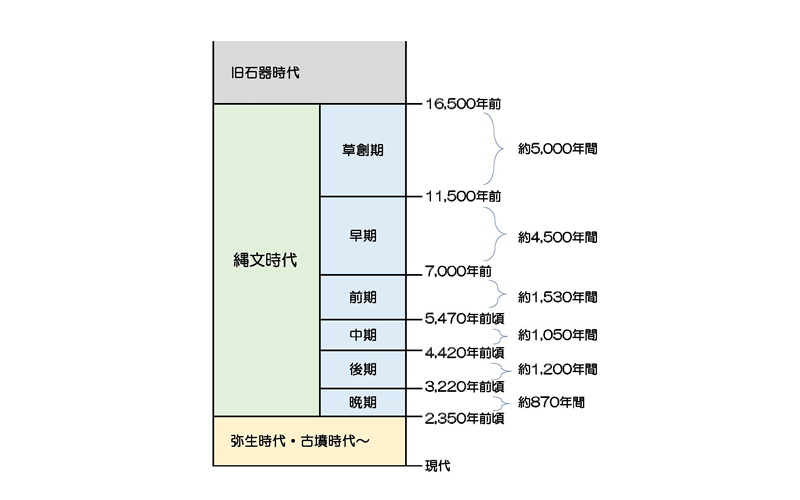

およそ1万年以上続いた縄文時代。

約16000年前の縄文土器の出現から、約2000年前の灌漑(かんがい)水田耕作が本格的に開始される弥生時代のはじめまで長期間に及んでいます。

縄文時代は、【草創期・早期・前期・中期・後期・晩期】に区分され、草創期の一番古い縄文土器の破片が青森県で見つかっています。

世界では、最古の文明といわれるメソポタミア文明(9000年前)の土器の破片が見つかっていますが、15000年も前の破片が見つかったのは、現在のところ日本だけです。

それほど、日本には古い歴史と文化があるのですね。

縄文文化が最も高揚していたのは縄文中期。

この頃に、躍動的で大胆な文様がつけられた土器や、「縄文のビーナス」と名づけられた国宝の土偶などがつくられています。

多くの人々が縄文文化に抱かれるイメージは、この中期にあたるといっても過言ではないでしょう。

大自然の循環に則った食物管理

縄文文化は我々の祖先たちが遺した文化群の総称で、その背景には日本列島における豊かな自然の恵みがありました。

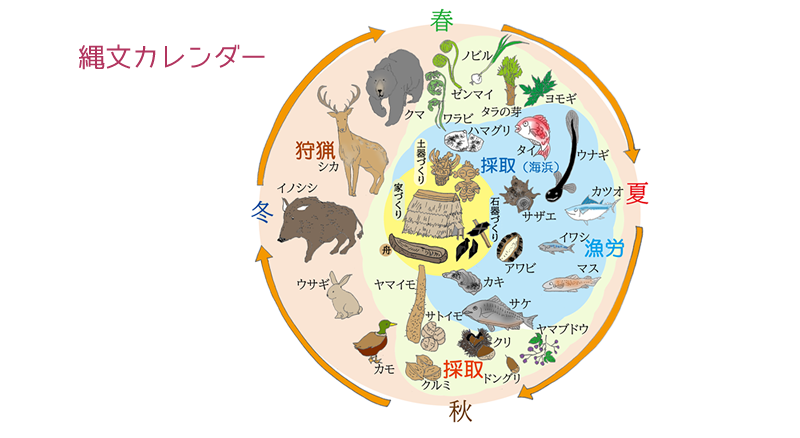

縄文の暮らしの3本柱は「漁労」「狩猟」「採集」。

土器や弓矢といった道具類を使ってあらゆる動植物を活用し、定住生活を営んでいたようです。

約1万年間続いた縄文文化の食事のメインディッシュは、クリやカシ・シイなどのナッツ類や里芋・山芋に加え、四季折々にとれる山菜や魚介・鳥獣を取り混ぜたものだったといわれています。

決して食糧が欠乏することのないように、大自然の循環に則りながら徹底した食物管理が行われていました。

※國學院大學文学部名誉教授で考古学者の小林達雄氏が創案した「縄文カレンダー」を参考に作成。縄文の人々がどの季節に舟づくりをしていたのかを特定する考古学的発見は未だ得られていませんが、木の実の収穫を過ぎた晩秋~冬にあたるのではと仮定してイラストに加えています。

大地とともに暮らす~竪穴住居(たてあなじゅうきょ)~

縄文時代の人々は「竪穴住居」(※)と呼ばれる住まいで暮らしていました。

半地下のため土の温度が17.8℃と一定で、柱にする木材の根元を焼いて炭化させることで防腐効果を持たせ、部材となる各木の長さに合わせて土の深さを調整するなど、居住性と耐久性を高めつつ建てられていた工夫が随所に見られます。

掘り起こされた土砂で住居のまわりに土手をつくり、中に水が浸入しない工夫や、住居の中央部には必ず囲炉裏(いろり)が設けられ、低温の日が絶えず焚かれていました。

これは住居内の湿度調整と信仰上のためであったと推測されていて、料理は基本的に野外で行われていたようです。

このように、1棟あたり10人ほどの家族で、自然とともに知恵を出し合って暮らしていました。

※竪穴住居・・・地面に広さ10畳ほど×深さ50~80cm程度のくぼみを掘って半地下とし、その中に直径約20cmほどの複数の柱を立て、その頂部を梁(梁)でつないで垂木(たるき)をかけて樹皮で覆い、保温性のある土葺(つちぶ)きや通気性の良い茅葺(かやぶ)き屋根を施した住まいのこと。

また、アイヌ民族の言語学者・知里真志保氏(ちりましほ 1909~1961年)によると、アイヌでは屋根を「チセ・サバ(家の頭)」、壁を「チセ・ツマム(家の胴)」、屋内を「チセ・プソル(家のふところ)」、家の構造材を「精霊の骨格」、葺かれた葺を「精霊の肉」と、住居を精霊のからだに見立てていることが語られています(田中基(もとい)氏著「縄文のメドゥーサ」参照)。

アイヌ民族が住まいの中央部にある囲炉裏に点火する意味は、家に魂をもたせることにあったようです。

いのちの循環

このように、住まいに魂が宿ると考えた縄文時代、竪穴住居の入り口は〝女性の子宮〟と捉えられ、とても大切に扱われた場所でした。

幼い子どもが亡くなると瓶(かめ)に入れて、入り口(玄関の敷居のある場所辺り)に埋めていたのです。

若くして亡くなったからまたここに帰ってきてね、という思いを込めて……。

ここを踏むとその子を踏んづけることになるから、通るときは必ずまたがなければならないのです。

この風習が「敷居や畳の縁は踏んではならない」という我が国の古くからのしきたりや言い伝えとなったのですが、これは縄文文化の感性から培われてきたものなのです。

「イノチは循環している」という1万年前の感性はいまだに生きています。

縄文文化の象徴・土器

縄文土器の出現は、食物を煮炊きするだけでなく漆の精製にも活用され、更に染料や顔料を焼成・煮沸して作れることを我々にもたらしました。

縄文土器は製作期により文様・器形が変化しています。

土器の変遷にも縄文文化の多様性を感じることができますよ。

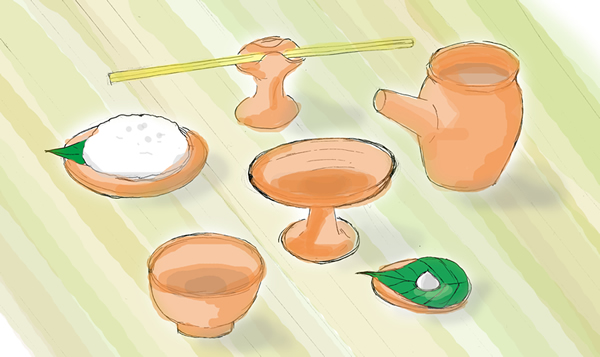

縄文の人々の日々の暮らしの中で多用されてきた土器ですが、神々や祖先を祭るのに必要不可欠な祭器具としても重用されました。

その伝統を受け継ぎ、伊勢神宮の大御饌祭(おおみけさい)ではお供え物の器に、神宮土器調製所で作られたカワラケ(素焼きの土器)が使われています。

※伊勢神宮の大御饌祭(おおみけさい)では、大御神にたくさんの山の幸や海の幸、お酒やお塩などが供えられます。この時に使われる器がカワラケです。

土器に見る、自然の循環と海へのあこがれ

縄文人の暮らしに根付き、縄文文化の象徴でもある縄文土器が芸術的評価を受けるようになったきっかけがあります。

それは、1970年に開催された大阪万博のテーマプロデューサーで巨大モニュメント「太陽の塔」の製作者だった岡本太郎(1911~1996年)が、「四次元との対話-縄文土器論-」という論文で大絶賛したことにはじまります。

実は「太陽の塔」は、「縄文文化」にインスピレーションを受けて製作されたのであり、太郎芸術を代表する、いわば金字塔となったものです。

1970年に開催された大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」でした。

先進国の科学技術礼賛を岡本太郎は手放しには喜ばず、むしろ人間自体の尊厳と充実を高らかにうたいあげる必要性のあることを認識し〝太陽の塔〟を立てました。

太郎は後年現代社会における「縄文文化」の重要性と「真の調和」について次のように述べています。

人類は進化なんかしていない。なにが進歩だ。縄文土器の凄さを見ろ。ラスコーの壁画だって、ツタンカーメンだって、いまの人間にあんなもの作れるか。〝調和〟と言うが、みんなが少しずつ自分を殺して、頭を下げあって、こっちも六分、相手も六分どおり。それで馴れあってる調和なんて卑しい。ガンガンとフェアーに相手とぶつかりあって、闘って、そこに生まれるのが本当の調和なんだ。まず闘わなければ調和は生まれない。だから《太陽の塔》なんだ。EXPO70=進歩と調和だという訳で、テクノロジーを駆使し、ピカピカチャカチャカ、モダニズムが会場にあふれることは目に見えている。それに対して、ガツーンとまったく反対のもの、太古の昔から、どんとそこに生えていたんじゃないかと思われるような、そして周囲とまったく調和しない、そういうものを突きつける必要があったんだ。(岡本敏子著『岡本太郎に乾杯』所収より)

縄文人は海を知っていた~岡本太郎~

岡本太郎は、縄文中期の火焔型土器を見て、電撃的な感動を覚えたといいます。

火焔型土器はおそらく、燃えさかる炎のイメージから名づけられたと思いますが、太郎はまったく逆のインスピレーションを抱いて次のように語ったそうです。

「縄文人は深海を知っていたんだ!」

岡本太郎の卓越したこのひらめきは、火焔型土器を正しく理解するためにはとても重要だと感じています。

火焔型土器が燃えさかる炎をイメージして作られたものではないとするならば、各装飾部の突起や施文文様はいったいどのように解釈すればいいのでしょうか。

私が考察するところによれば、火焔型土器には、葛飾北斎(かつしかほくさい 1760-1849年)の浮世絵との共通点があります。

火焔型土器の鶏頭冠突起(けいとうかんとっき)と口縁部の鋸歯(きょし)状フリルは、北斎が描いた冨獄三十六景「神奈川沖浪裏」の主題である〈大小の波のイメージ〉と重なっていると考えられます。

ハート型の窓やトンボ眼鏡双環と呼ばれる突起は〈波の飛沫〉であり、袋状突起は〈藤壺などの貝類〉、胴体の流文や渦巻文は〈海流のうねりや渦潮〉を表現しているのではないかと推測しています。

どれも海と関係のあるものばかりですね。

北斎の描く浮世絵と縄文土器の装飾性とうねり、これらは共通して自然の繰り返し・循環を表しているように思われてなりませんが、皆さまはいかがでしょうか。

※葛飾北斎「冨獄三十六景」より「神奈川沖浪裏」と火焔型土器上部の文様

それから火焔型土器以外の数多くの縄文土器に文様をつける施文道具に、縄や樹木だけでなく貝殻もよく使われていたようです。

これは、少なからず縄文の人々が海に対して強い思いを抱いていた証ではないか、とも感じています。

縄文意識を覚醒させるアートのススメ~葛飾北斎~

江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎。代表作に『冨嶽三十六景』や『北斎漫画』があります。

世界的にも大変著名な画家で、過去、アメリカの雑誌「LIFE誌」で「この1000年でもっとも偉大な業績を残した世界の100人」という特集が組まれた際、日本人で唯一、北斎が87位で選出されています。

長野県・信州小布施にある画狂人・北斎の肉筆画美術館「北斎館」や、東京にある「すみだ北斎美術館」の来館者のほとんどが外国の方々というのもうなずけますね。

また、フランス・イタリアの美術史研究の第一人者である田中英道さん(東北大学名誉教授)が『葛飾北斎 本当は何がすごいのか』で北斎の絵について以下のように論評されています。

「・・・人間の営みがいかに自然の営みの中で小さなものかがわかる。こういう面白い描き方ができる画家は世界に類がない。西洋の場合はとくにそうだが、人間が自然を支配しようとする傾向が強く、これほど大きく自然を描かない。あるいは人間が支配するべきものとして自然を扱っている。それに比べて北斎の場合は、抵抗は最小限のもので、自然と調和させようとしている。自然と人間が同じように精神を持っていて協働しているのである。・・・」

自然と人間を一体化して描いた北斎の絵から、「すべての存在に神が宿る」という神道的感覚を読み取られています。

岡本太郎も葛飾北斎も、縄文意識で生きてこられた方です。

今お二人にハマッていまして……(笑)、縄文を研究する上でこのお二方の芸術論や宇宙観は欠かせないものですから、どうか皆さま方も良ければぜひとも彼らの作品の数々に触れられんことを切望し期待しています(笑)。

かつて、岡本太郎は長野県諏訪の御柱祭(諏訪大社の最大の行事)から縄文文化の脈動と息吹を受け取り、こう熱く語ったといわれています。

「縄文がいいんじゃない。

縄文文化が今に脈々と伝わり生きている諏訪はいい」。

今も日本人の魂に根付いている神道のアイデンティティ、そしてその源流である縄文文化のエナジー。

自然に寄り添い自然と共に暮らした1万年にも及ぶ営みから生み出された「縄文の叡智」を抱いて生きる人生観や世界観を、先人たちの知恵をこれからもお借りしながら紐解くべく微力ながら目下研究に励んでいますので、今後とも皆さま方どうぞよろしくお願いいたします。

2023.09.25

縄文のDNAを呼び醒ます【1】~吉川竜実先生ご講演録~

~伊勢神宮 吉川 竜実(よしかわ たつみ)先生とアイリッシュハープ奏者 みつゆきさん コラボイベントより~ |1|2|3| 「...

2023.10.09

縄文のDNAを呼び醒ます【2】~吉川竜実先生ご講演録~

|1|2|3| 循環する自然・神・人のコスモロジー 神道には「産霊(むすひ※)」という観念があります。 モノゴトが破壊さ...

2023.10.09

縄文のDNAを呼び醒ます【3】~吉川竜実先生ご講演録~

|1|2|3| 縄文で「今」を生きる 「縄文文化」、自然と共に生き切った遠い祖先たちの血と感性は、1万年以上経った今も私たちの...