言葉の発生は、二足歩行と同時?

小林先生:言語の概念を大きく変えたのは、やっぱりノーム・チョムスキーからです。

チョムスキーが1950年の前半ぐらいで言葉というものについての発言(※7)をして、それで言葉がもう一度見直されるようになりました。

ですが、「人の脳にはもともと言語が備わっている」と提唱した事情というのをもう一度振り返って、人は単に立ち上がったのではなく、その時「言葉を持って立ち上がった」ということに、もう一度立ち帰らないといけないように思っています。

つまり「人が二本足で立ちあがった」ことだけに気を取られて、「言葉」の方が二の次、三の次になっていますが、やっぱり言葉というのは二歩足でスックと立ち上がったのと同時なんだと思うのです。

言葉が出てくるから、仲間や親しい人たちと二人称で話をする関係が出てくるわけで、それが「人の時代」の始まりだと思っています。

最近「人新世時代」論を提唱した経済思想家の斎藤幸平(さいとうこうへい)さんが注目されていますが……。「言葉」と「二本足で立ち上がる」ということを分離したことが、まず混迷の始まりだと思うのですよ。

吉川先生:日本語は、「私は思う」「私たちは思う」とはあまり主張せず、主語を消してただ「思う」とするのをよしとする言語です。

「俺が、俺が」といったエゴが生まれにくく、つまり一人称が自然に溶け込んでしまうのが、日本語の有する素晴らしい特長だと思っています。その始まりが二本足で立ち上がるのと同時だとお考えなのですね?

小林先生:そうですね。縄文が大きく発展するのは「縄文革命」です。それの根本にあるのが「定住」ということです。

定住ということになると、定住している周りの自然とお互いに干渉し合うことになるでしょう。そこがやっぱり一つの区切りと宇宙であって、それを越えて「縄文」が「弥生」へと発展して行くということになると思うんですね。

だから、日本列島の歴史というのは縄文から始まるんだけれども、アト・サキ(後先)があって、縄文の前には「日本列島旧石器文化」がある。これは大きな人類史の流れの中にちゃんと乗っかってくるわけですね。

その流れの中でいろいろな事象や経緯があって、それらを乗り越えて日本列島特有の「縄文」文化が生まれるときに、「言葉」が大きな力を持ったというふうに見ていいんじゃないかと思うのです。

吉川先生:まさしく、ゼンマイとワラビの違い(※8)は、先生のご指摘でなるほどと思いました。言葉がないとそれこそ硬玉ヒスイが沖縄から北海道まで出土するのが説明がつきません。縄文人が「遊び」に使っていたという先生の「第二の道具」(※9)のご指摘も大好きなのです。

縄文の人々は、何の腹の足しにもならない「遊び」を1万年も前から一生懸命に行っていて、それがスカイツリーや東京タワーにまで行き着きます。

はたまた喜びと感謝をもって、巨大な社寺建築を次々と造りました。もしかすると伊勢神宮のご存在までもそうかもしれませんが……(笑)。遊びがないと、やはり人間は生きていけないのかなと思っています。

※7ノーム・チョムスキーが提唱した「母国語の種類にかかわらず、人間の脳には生まれながらに統語能力が備わっている」とする『Syntactic Structures』(普遍文法または生成文法)理論。

※8ゼンマイとワラビの違い:「ゼンマイは日陰を好み、ワラビは日向を好む」というような植生の情報や、芽が出るのはいつ頃かといった季節のつながりなどは、縄文人が定住とともに周りの自然を定点観測するようになり、体系的に整理されるようになったという小林先生の指摘。

※9第二の道具:釣り針や槍、弓など生活に必要な「第一の道具」に対して、土偶や石棒など心の働きと結びついて、希望を失いかけるような局面でも諦めないで祈る、まじないや「遊び」などに使うものを「第二の道具」としたこと。

縄文で蒔いた文化の種が江戸期に開花。その遺伝子が今もある

吉川先生:日本文化の長い歴史をずっと眺めてみますと、縄文がやはり日本文化の花の種を蒔いた初めで、それが奈良・平安でかなり育てられまして、最終的に花が開いたのは江戸ではないかと思っています。やはり「江戸の粋(いき)文化」はいいものですね。

縄文人の遊び心が時代とともに育成されて進化してきた気がしてならないのですが、先生はどうでしょうか?

小林先生:私も江戸っていうのはすごいと思いますよ。だから、おっしゃるように平安ぐらいから国風(くにぶり)の文化(※10)が表立ってくるわけだけど、それもずっと続いて、さらに江戸に入ってね。

やっぱり吉宗の時代あたりはもう江戸文化の花盛りじゃないですか。そこから「風神雷神」というような抽象的な世界がちゃんと可視化されるようになる。その可視化の前提には、ちゃんと言葉でそれを後付けしている、あるいは言葉が用意されていると言いましょうかね。そういう時代が連続して出現してきたかのような気がしますけどね……。

その日本文化がちゃんとその大宇宙を環境として自分のもの、あるいはそれを客観的に外からも眺めるということが始まったんじゃないかと思います。国風の文化から始まって「江戸の元禄」とかね、その元禄から「文化・文政」(1804‐1830)になったって悠々としていて全然衰えないものね。

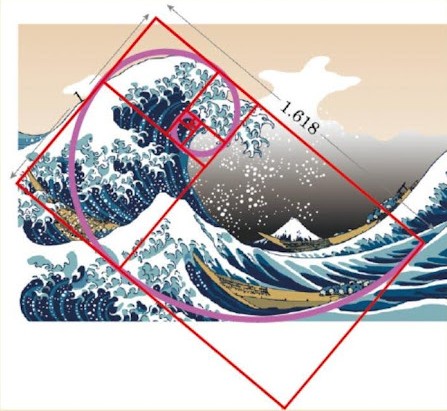

浮世絵を見てもそうだし、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)などものすごい活き活きとした生き様を感じるわけですよ。(吉川先生が「縄文意識覚醒アート」の連載で)ご指摘されている、北斎の「神奈川沖浪裏」に黄金分割が入っているのも、理屈じゃないですよね。何でそれをやらなくちゃいけないかという理屈以上に、あれがあると世界のバランスがうまく説明できるというか、うまくそれに収めてくれる。文化というのはそういう風に説明ができないようなものが最初からあるわけです。

吉川先生:そうですね。ですから縄文人が最も好んで使用したという「三」の数字がずっと引き継がれていて、江戸の北斎までも無意識な状態でしょうが「三分割法」をもって作画していますし、岡本太郎だって過去・現在・未来と三分割法をもって「太陽の塔」や「明日の神話」を作製しているのです。

やはりこれは日本民族の血というか縄文からの遺伝子ではないでしょうか?

※10国風文化:日本で発展した、日本独自の美意識や習慣が重視される文化のこと。和歌や随筆、仮名文字、寝殿造(建築)、大和絵(美術)など。これが成熟し、後の鎌倉時代や江戸時代にも影響を与え、日本の伝統文化の礎になった。

「神奈川沖浪裏」に隠された黄金螺旋(右回転)

「縄文大和言葉」が今も続いている

吉川先生:実は、私も『古事記』研究の大家・西宮一民(にしみやかずたみ)さん(※11)の弟子でもありまして、あの「ヒ・ミ・チ(霊)」や「マ(間)」といった一音で成立する言葉については、そのままの一音表記の意味するところをもって『万葉集』にもたくさん記載されています。

そこで大切なのは、その発生が縄文大和言葉まで遡ることができ、奈良時代になってもそのまま引き継いで使用されていること。そしてその一音表記の下に一語を付けたり上に付けたりして数多くの日本語の語句が成立してきたと考えていいと思っているのです。

「間(ま)」というのは、居間や床の間にも使用されていますが、その淵源は縄文大和言葉にあって、もう1万年以上も使ってきた言葉じゃないかなと思ってるんです……。

小林先生:間といえば、私の若い友人が「アイヌ」というのは「アイノマ(相の間)」という言葉からきていると推測されるというので、その出典がどこにあるのか、今度お会いした時にでもぜひとも詳しく聞こうと思っているんです。

うっかり「アイヌ」という言葉があるのかと思ったらそうじゃなくて、「アイノマ」だった。その「マ」はいわゆる間ですよ。文化の……。

吉川先生:そうですね、間ですね。

小林先生:だから言葉っていうのは大事だし、まだまだ気がつかないことがあって、アンテナさえ張っておれば、文化の核心やそのものの本質に近づくことにできるようなヒントを得ることができるということで、最近になく嬉しい情報でした。

吉川先生:本居宣長も『古事記伝』を書いていますが、宣長だけの力ではなく、たくさんの弟子の協力と支援があったからですからね。

※11西宮一民先生:国文学者・国語学者。皇學館大学元学長。

Jomon、Dogu、Kami、Jinja……翻訳では本質が伝わらない!

吉川先生:ところで、1993年の第61回式年遷宮が終わった頃、2001年に大英博物館で「神道展」が開かれましたが、確か小林先生も関与なされてイギリスの方に行ってらしたんですか?

小林先生:行きましたよ。その神道展の時に「縄文(Jomon)」「土偶(Dogu)」という言葉を世界的に認知させたの。昔はわざわざ「クレイ(clay)フィギュリン(figurines)」とか、めんどくさいことを言っていたのです。

それが神道展の準備の時に、開催関係者と青山ですき焼きを食べながら、「思い切っていっそ“Jomon” ”Dogu”という日本語にしようじゃないか」と提言して、国際的に通用するように決めたんですよ。すき焼きが助けになってね。

それで今はだいたい世界的に認知されて「Jomon」「Dogu」が国際語になったんですよ。

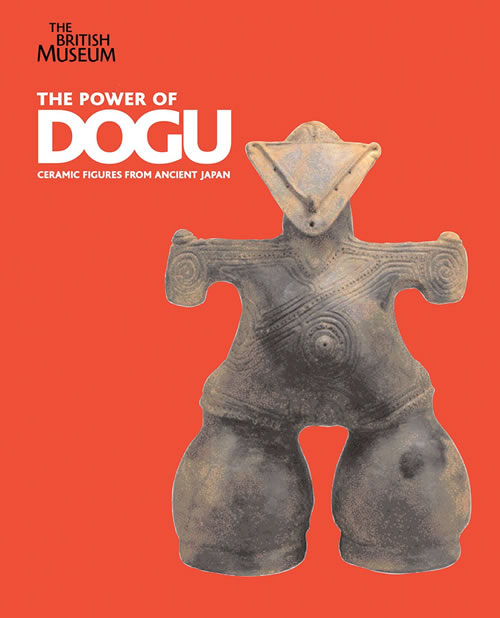

2009年に大英博物館で開催された土偶展の図録

『THE POWER OF DOGU: CERAMIC FIGURES FROM ANCIENT JAPAN by Kaner, Simon & et al,』土偶の英語表記がDOGUになったワケは本編で!

吉川先生:すばらしいですね。私も2013年の式年遷宮の時は、神社本庁と「神(Kami)」という単語を日本人自身がどんどん使っていかないと、いわゆる「ゴッド(God)」や「スピリット(Spirit)」でもないし、ましてや唯一絶対神でもない。なにせ神の対象となる範囲が広くアニミズム的なので、、「Kami(カミ)」で通す必要があります。そして神社も「Shrine(シュライン)」ではなく、やはり「Jinja(ジンジャ)」でなきゃ伝わらないという話をさせてもらったことがあるのです。

小林先生:そういうこと!

吉川先生:2013年の遷宮当時、『ソウル・オブ・ジャパン』という冊子を神社本庁とともに作りまして、外務省を通じて各大使館に配りました。そうでないとちっとも「神道」や「神」のことを理解してもらえないわけです。

それまでは「内宮」を「インナー・シュライン(Inner Shrine)」、「外宮」は「アウター・シュライン(Outer Shrine)」という訳語が平然と使用され、伊勢神宮の場合も「ザ・グラインド・シュライン・オブ・イセ(The Grand Shrine of Ise)」や「イセ・シュライン(Ise Shrine)」が頻繁に使われていました。

この冊子のお蔭でしょうか、伊勢市の観光課や同観光協会が賛同してくれて、伊勢市内だけは「Ise Jingu」「Naiku」「Geku」という風に道路標識なども表記してくれるようになったという覚えがあります。

出典:伊勢神宮公式サイト「Soul of Japan」

小林先生:よかった、よかった!そりゃいい仕事をされましたね。

「神」という抽象的な一つの存在というのは、人間にとっては大事な概念ですからね。アイヌ文化もそうですが、アイヌでは「神」を「カムイ」、「光」を「ピカリ」と言いますよね。あれは実は「縄文語」なんですよ、「日本列島縄文語」。「神(カムイ)」や「光(ピカリ)」という言葉が出る前から、「縄文」という共通のベースが元々あって、そこにちゃんと根ざすものであったと捉えて考えていいと思うんですね。

だからおっしゃる通り、日本固有のものは英語やフランス語やドイツ語といったものに翻訳する必要はないんで、どんどん日本語でね。

吉川先生:堂々とやったほうがいいと思っています。「オノマトペ」の問題(※12)も「縄文大和言葉」の問題(※13)も、すべて先生のおっしゃる通りであると思っています。

我々神職もノリト(祝詞)等に取り組んで言葉を操るという立場から、日本語の起源がウラル・アルタイ語やタミール語などに起源を持つなんて言わずに……。

小林先生:だからもとから使っていた「日本列島語」なんですね。「日本列島縄文語」と呼称してもいいわけです。

縄文はアイヌの文化も取り込んだ、つまり含有する「縄文」であって、アイヌの文化と対立するものではないということですよね。

吉川先生:はい。私も従いまして、琉球とアイヌの問題につきましては、もともと今の日本国の範囲が縄文日本の領土で同じ言葉を使っていたと思います。

そして戦後も含めて知識人たちがあまりにも文字ばかりを重視して、文字を扱うことが文化的・文明的であると思い込んでいます。しかし、やはり島尾敏雄(しまおとしお)さん提言の「ヤポネシア論」(※14)のように、大陸ではなく環太平洋の方に向かって「縄文文化」や「縄文大和言葉」を考えないと、「神道」も含めてうまく説明も理解もできないと思うのです。

※12「オノマトペ」の問題:小林先生が、「オノマトペ」(擬音語や擬態語)が古来、日本語の重要な要素であり、口承文化を通じて豊かに発展してきた可能性を指摘しつつ、日本語の語彙や表現がどのように形成されてきたかについて問題提起してきたこと。

※13「縄文大和言葉」の問題:縄文時代からの言語的要素が、どのくらい大和言葉の基層に影響を与えて、どのような形で現代日本語の中に表れているのかを解き明かそうとしてきた小林先生の探求。

※14島尾敏雄さんの「ヤポネシア論」:日本が単に東アジアに限定された存在ではなく、太平洋全体と結びついていることを示唆し、日本のアイデンティティを広い視野で捉えようと試みた論考。

▼吉川竜実さんご講演録~縄文のDNAを呼び醒ます!~はこちらから