極端な貧富の格差や環境問題、止まない紛争といった袋小路に迷い込んでしまった現代社会。この閉塞した状況に風穴を開けるロールモデルとして「縄文」文化に衆目が集まっています。そこで「JOMON(縄文)」を世界語にした縄文研究の第一人者で國學院大學名誉教授の小林達雄(こばやしたつお)先生と、伊勢神宮参事の吉川竜実(よしかわたつみ)先生をお迎えし、日本人の文化・信仰を縄文時代に遡って迫る対談が実現しました。従来の常識を大きく変える画期的な内容です。

※去る2025年8月22日、小林達雄先生が肝臓がんのためご逝去されました。本対談は、闘病中の小林先生がご自宅にお招きくださり実現したものです。ご厚情への深い感謝とともに、謹んで哀悼の意を表します。

神道の「本質」は縄文にある

――縄文時代の文化や社会構造の研究を深め、国内外にその魅力を紹介されてきた小林先生と、伊勢神宮の祭祀に長年ご奉仕されるとともに研究を深めてこられた吉川先生。どんな話が開かれるのかワクワクしています。

吉川竜実先生(以下、吉川先生):小林先生にお会いできただけで光栄です。私の本来の専門は江戸なんですよ。本居宣長(もとおりのりなが)とか国学の方が専門で、博士号もそちら側なのです。

小林達雄先生(小林先生):伊勢・松阪はいわば宣長の本拠地ですからね。

吉川先生:実をいいますと、伊勢神宮に勤めて「縄文」をやる羽目になるとは全然思わなかったのです。どちらかというと弥生的な柳田国男(やなぎたくにお)は「万歳」で、縄文的な面も含む折口信夫(おりぐちしのぶ)は疑問という、もう弥生バリバリのトコロですから(※1)。

ところが「縄文を突き詰めないと、伊勢神宮をはじめ神道も本質的なところが説明も理解もできないのではないか?」ということに気づきまして、ここ数年間は縄文に染まることになりました。

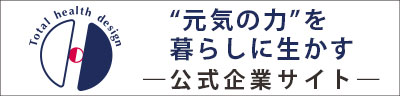

例えば神さまに捧げるお供えの「神饌(しんせん)」も、神嘗祭(かんなめさい)の由貴(ゆき)の大御饌(おおみけ)(※2)の際に天照大神に捧げられる海の幸・山の幸の品目はおよそ35種類にも及ぶのですが、「弥生」で説明できるのは「米」と「餅」と「酒」の3種類ぐらいなんですよ。

魚について調べますと、やっぱり縄文人が磯から釣れるものばかりです。本当はマグロ等があると私たちも喜ぶのですが(笑)、それがないのはやっぱり縄文の暮らしが反映されていて、その慣習を残しているのだなと深く納得しましてね。それからは「縄文」が面白くて仕方がないのです。

小林先生:結局、その根本にあるのは、神道が重視する「自然との共生共存」に行き着くのではないかとも思っています。神道もやはり縄文から始まるし、そこに大きな意義が認められると思います。

それが私の中では「縄文カレンダー」(※3)につながってくるわけです。

吉川先生:小林先生の縄文論はまさしく世界の新石器時代に相当していて、「日本だけが農耕を採用しなかった」という形態が特殊で、諸外国が歩んだ歴史とはその発展形態がまったく違うことがよくわかります。

※1柳田国男と折口信夫:農村部の民俗や伝承を文化の基礎と捉えて体系化した柳田国男が「日本民俗学の父」と評される一方で、古来の信仰や神話、芸能の分野を通じて民俗学を捉え、独自の視点で日本文化の深層に迫った折口信夫は「異端」と称されることがある。

※2由貴の大御饌(ゆきのおおみけ):神嘗祭(その年の収穫に感謝して新穀を神に捧げる祭祀)で“限りなく貴いお食事をお供えする”という意味合いで奉られる特別メニュー。

※3縄文カレンダー:四季折々の自然の移ろいに則して、徹底した食物管理をしていた縄文の人々の暮らしぶりを示すために小林先生が創案したもの。出典:『神道の源流「縄文」からのメッセージ』。

日本では、自然も物も「発言する」

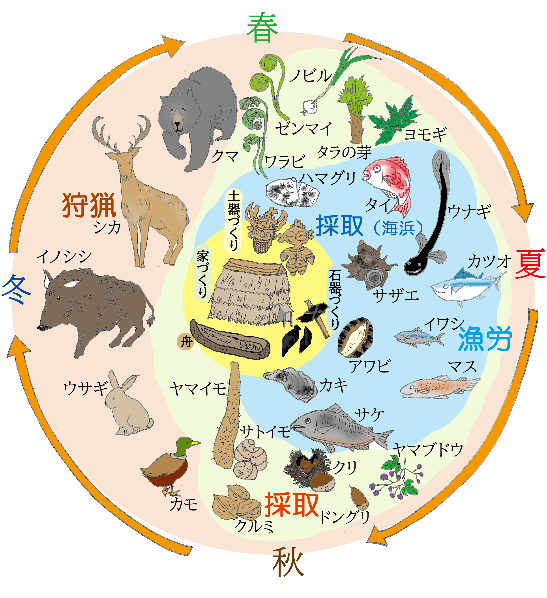

吉川先生:やはり「空間」というものを、自然との共存共生を大切にする「ハラ」として扱うのか、自然から果てしなく略奪し続ける「ノラ」として扱うかの、認識の違い(※4)があります。

それが日本人の現代の思考形態から行動パターン、はたまた言葉の問題までも全て含めて規定していると思っています。

特に「大祓祝詞」の一節に「言問ひし磐根樹根立ち(ことといし、いわねきねたち) 草の片葉をも事止めて(くさのかきはをもことやめて)」とあるように、「物言う自然」(※5)ですね。

小林先生:そうですね。日本の場合は「物もちゃんと発言する」というのが文化の中にきちんと取り入れて考えられていますから。物を言うというのは、人は当然ですけど、「物が言う」という考えはやっぱり日本的でしょう。それは習俗・風習・習慣から来ているんですよね。

もともとはおっしゃる通り、まさしく自然と同格でね。「人」は自然を構成する一要素でありながら、一方では自然の中で独特の意味を持つ。そういうものだろうと思うのですが、風俗・習慣として「物が言う」ところから、だんだんと進んでいくと制度として「言わせる」ようになる。いわゆる「国家」に繋がっていく。

だから、結局は縄文時代があって弥生時代があって、それから国家の時代「日本国家」という時代に入っていくんだと思うのです。

※4ハラとノラ:ムラのソト(外)に広がるハラ(原)から食料や道具作りに必要な資材を入手するとき、縄文では共存共生の関係を崩さないようにした。それに対して大陸側の新石器は、ムラの周囲を食料増産のための農地=ノラ(野良)へと開墾すべき遊休地とみなして略奪し続けることで効率が追求され、結果として技術の発達が促された。このことがひいては近年ヨーロッパの合理主義へと加速させ、地球温暖化や環境破壊に通ずる袋小路に迷い込んでいると小林先生は指摘しています(Jomonesque Japan vol.1)。

※5物言う自然:自然界の森羅万象もしゃべる=すべてに宿る霊魂とその意思を敬う。

縄文が弥生を取り込み、神道にエッセンスを残した

吉川先生:私どもの若い時は、残念ながら「弥生」が「縄文」を駆逐したことしか教えられてこなかったんですよ。しかし実際は全くの逆で、「縄文」が「弥生」を取り込んで、その痕跡を祭りとか神信仰とかに全部残してきているような気がしてならないのです(※6)。その辺りはいかがでしょうか?

小林先生:その通りだと思います。やっぱり「言葉」にそれが残っていますよね。だから日本語とは、「日本列島縄文語」ということになろうかと思います。

つまり、縄文を取り巻く環境を「縄文環境」とすると、それは縄文を含んだ「大宇宙」という風にとらえることができると思います。縄文も大宇宙の一要素であるけれども、一要素を超えた「自立性」のような存在感を持ったのが日本列島文化です。

その自分たちの縄文環境、全部取り込んだ「大宇宙」というようなものの主体性を、きちんと理解して認知することができるのは「言葉」を置いて他にありませんし、その瞬間・瞬間を「言葉」で確かなものにしてきたのだと思うんです。

だから逆に、文化の始まりが縄文あたりからだと特定したり、主体性というようなものを認知するのも、やはり「言葉」なのです。

小林達雄著『縄文文化が日本人の未来を拓く』掲載の「縄文人の空間概念図」に、川・海・天(カワ・ウミ・アマ)の概念を加えて製作。出典:『神道の源流「縄文」からのメッセージ』(バンクシアブックス)。

※6「縄文人の空間概念図(ムラ・ハラ・ヤマ・ソラ・ウミ・アマ)」

縄文が弥生を取り込んだことを端的に示す概念図。「縄文環境=大宇宙」の中では、自然に抱かれてすべてが完結し、主体性を持って自立して生きていた。それを理解し認知できるのは「言葉」があるからですね……。(小林達雄先生談)

日本人は本来、自然と人を分離しない

吉川先生:いわゆる日本人の自然観というのは、西洋も東洋の諸外国とも全く違うと思っています。

日本人の場合はそれこそ宮沢賢治の世界のように、自然がお父さん・お母さんで、人が自然に対して「これ欲しい」と言ったら「いいよ」とこたえてもらえるような存在です。

それは「自然観」というよりも、むしろ自然との一体感、分離していないものですから、「没自然観」と表現したらいいのでしょうか。

その没自然を、これから世界へ向けて日本人の自然観として打ち出していく必要性があるのではと思っています。

単に景観を愛でるとか、恵みを享受するだけではない。そこには災害など厳父のように厳しい環境がもたらされるだけでなく、反対にいろんな食べ物もプレゼントしてくれる慈母の面も合わせもった両親のような感覚が、日本人の自然観ではないかと思うのです。

やはりちょっと諸外国の自然観とは違います。従いまして「没自然」という言葉をこれから使っていきたいなと思っていますが、いかがでしょうか?。

小林先生:「没自然」とは、すなわち「大宇宙」ですよね。

そういうものも全部包括して大事なのは、その中で「主体性」を持つかどうかです。そして主体性を確認する際に、いつも二人三脚で出てくるのが「自立性」だと思うんですね。

他とは区別されながらも、全体に含まれている。そこに集約された存在としての確かな主体性と自立性を確認できるのが「言葉」だという風に思います。

ーー大宇宙という自然に埋没して一体化しているにも関わらず、主体性と自立性を確認するのが「言葉」だとすると、主語がなくても通じる日本語の特性を端的に示しているように感じます。

「二つで一つ」の哲学思想が、縄文以降も続いている

ーー小林先生は、王冠型土器と火焔型土器のように、縄文人には「二つで一つ」という哲学があるとおっしゃっています。それについて両先生に伺えますか?

小林先生:この「二つで一つ」の哲学思想みたいなものは、縄文人が見破った非常に大事なことの一つですね。

火焔型と王冠型もその一つで、土中のカケラだけを見たら分からないですよ。つまり細切れだけで全体を見ないと、火焔と王冠が二つ並んで作られたということが分からない。そういう意味ではこの「二つで一つ」というのがとても面白いなと思っています。

大げさに言えば、それが縄文の哲学思想に極めて大きな意味を持っていたという風に思いますね。

たとえば、ものには裏表がありますよね。裏表があるということは、どんなものにもあるんです。

誰もが気がつくことなんだけれども、裏表を離れてしかも二つで一つの世界というものを象徴するというようなことは、たぶん縄文が最初かもしれないですね。

吉川先生:私もそう思います。先生のご指摘によって、伊勢神宮ですと、内宮(ないくう)と外宮(げくう)、あるいは正宮(しょうぐう)と荒祭宮(あらまつりのみや)が二つで一つです。

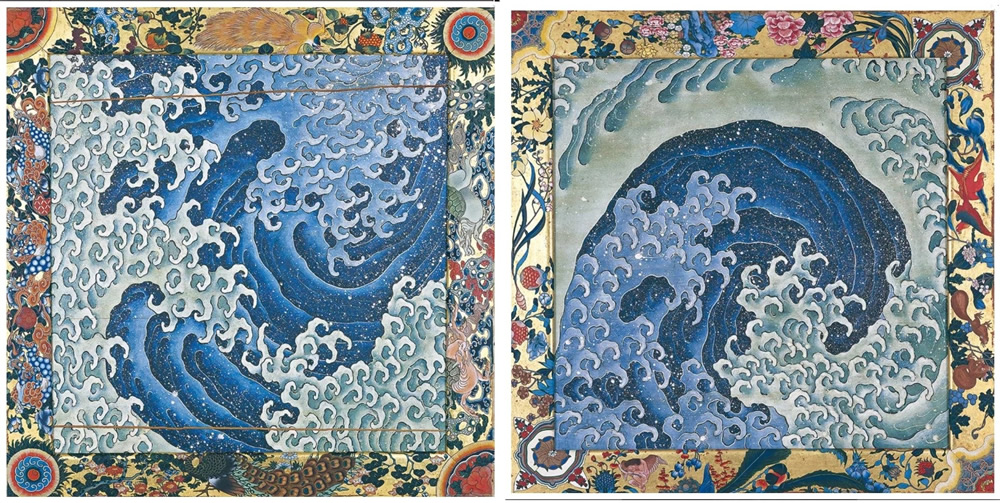

または江戸の浮世絵師・北斎の絵画にもそれが窺(うかが)われまして、彼の最晩年に長野県と新潟県の県境の小布施というところで『隅田川(すみだがわ)怒涛(どとう)の図』「男浪(おなみ)」「女浪(めなみ)」という二つで一つの作品が描かれています。

この「二つで一つ」の縄文の哲学思想の起源を、よく東洋哲学者や宗教学者たちは「陰陽」に求めます。ですが陰陽などは、大陸から後世の時代に日本に入って来たのであって、それも陰陽道自体がメイドインジャパンです。

それ以前の縄文から、二つで一つの絶妙のバランスで表現する手法が確立されていたことを認めるべきだと思っています。

そのバランスのある見方というのは、今でも日本人に生きていて、一面でものを見ないですよね、それは小林先生の解き明かされた「二つで一つの哲学思想」が縄文以来あるからこそです。

狛犬もそうですし、風神雷神も出てくるわけです。また北斎の『神奈川沖浪裏』でも大浪と富士山の二つで一つなのですが、その二つを超えて両者がぶつかり合うことで、何もない「ゼロポイントフィールド」を主題として作成することができたと考えているのです。

従いまして、それは縄文において二つで一つという哲学思想が確立されていなければ、またそれが意味するところがわからなければ、その主題が見えてこないと思うのです。

男浪と女浪。左回転の男浪(左)と右回転の女浪(右)(北斎館所蔵)

小林先生:なるほど、面白いですよね。だから縄文思想そのものが二つで一つというか、そこから来ているのですね。

私は、火焔型と王冠型とはね、本当にね、くどいようですが細切れにしたらどの肉か分からないんですよ。完全に復元すると二つが浮かび上がってくる。

だからそれをね、最初から頭の中に入れて二つを用意したっていう、その思想・哲学にもう惚れ込みましたね。縄文の最も評価されるべき思想の一つだと思いますよ。

吉川先生:だから、二つでないと表せませんし、「二つ」となると西洋ではすぐに対決や敵対することになるのですが、二つが戦いつつも実は補完しあっているのが真実であるという、まさしく八百万の神々の世界観につながるものですから……。

小林先生:今おっしゃった戦いみたいなものが、そこにあるということを西洋の人々も予測しているわけですよ。だから「参った、参った」と言って、シャッポを脱ぐしかないよね。

それが全部、言葉によって確かめられていくと言うのでしょうか。全体を意識しながらの主体性(自ら進んで行うこと)と個性(自立性・長所)の大切さですよね。本来、主体性と個性というのは分離できない。それがいつも背中合わせにある。

それを確認していくのが言葉(コミュニケーション力)でしょう。だから言葉っていうのは、すごいと思いますよ。

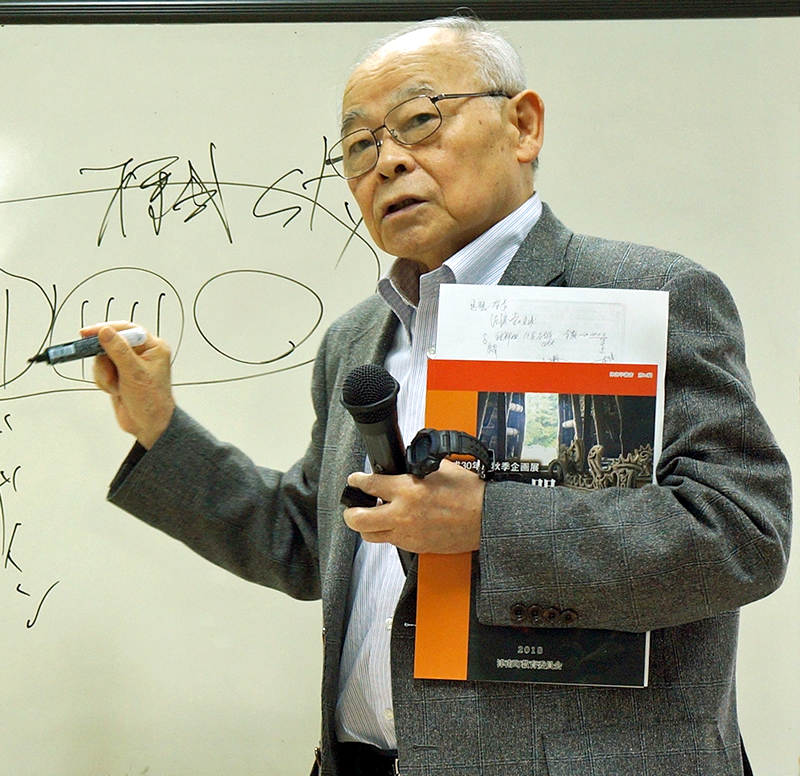

小林達雄(こばやしたつお)先生:國學院大學名誉教授・新潟県立歴史博物館名誉館長。1937年新潟県生まれ。國學院大學大学院博士課程修了。博士(歴史学)。東京都教育庁文化課、文化庁文化財調査官を経て、國學院大學文学部助教授、同教授。2008年3月退官。縄文文化研究の第一人者。著書に『日本原始美術大系I 縄文土器』(講談社)『縄文文化の研究』全10巻(編著、雄山閣)『縄文土器大観』全4巻(編著、小学館)『縄文土器の研究』(小学館)『縄文人の世界』(朝日新聞社)、『縄文の思考』(筑摩書房)、『縄文文化が日本人の未来を拓く』(徳間書店)ほか多数。

吉川竜実(よしかわたつみ)先生

神宮参事・博士(文学)。皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。平成2(1990)年、即位礼および大嘗祭後の天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、平成5(1993)年第61回式年遷宮、平成25(2013)年第62回式年遷宮、平成31(2019)年、御退位につき天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、令和元(2019)年、即位礼及び大嘗祭後の天皇(今上)陛下神宮御親謁の儀に奉仕。神宮禰宜を経て現職。平成11(1999)年第1回・平成28(2016)年第3回神宮大宮司学術奨励賞、平成29(2017)年、神道文化賞受賞。著書に『千古の流れ』(弘文堂)、『神道ことはじめ』『神道の源流「縄文」からのメッセージ』(ともにバンクシアブックス)、『いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が教えてくれる』(サンマーク出版)、『「大和心」で生きる』(きずな出版)がある。

▼吉川竜実さんご講演録~縄文のDNAを呼び醒ます!~はこちらから