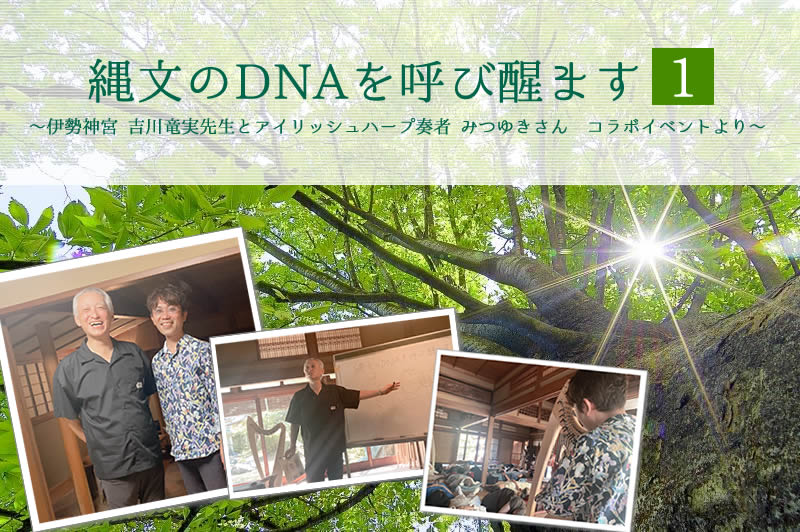

未来の医療と社会の創発のため、伝統芸能、芸術、民俗学、農業など、あらゆる分野との対話を積極的に行っている稲葉俊郎先生と、日本古来の暮らしに根付いた視点を教えてくださる伊勢神宮の吉川竜実先生との対談が実現。当社での訪問看護事業の開設にあたり、毎日を元気にしてくれる医療について伺いました。

健康のための医療とは?

――弊社は「元気の力を暮らしに生かす」を社是(方針)に定めています。日本には【気】のつく単語が1000以上あるとおり、古来大切にされてきた【気】という生命の源泉を衣食住の暮らしに生かし、元気にしてくれる商品や情報をお届けしています。

これから訪問看護という地域医療に携わる事業をするにあたって、大事な視点を伺えるのではないかと大変楽しみにしています。

稲葉俊郎先生(以下、稲葉先生):私も訪問医療に10年弱関わりましたが、医療の枠内だけで考えると残念ながら視野が狭くなります。そうした意味では、医療業界ではない方々が訪問看護の業界に算入されるのは、発想が自由でいいことだと思います。

視野が狭くなる背景には、西洋医学に哲学(フィロソフィー)が欠けている点があります。それは、私が東大医学部の学生時代に西洋医学を勉強していて最大の疑問であり、今思えば違和感の根本でした。

西洋医学では技術や知識の勉強は行いますが、それらを有機的につなぎ統べる大元の哲学が欠けていることに物足りなさを感じたのです。

そこで「医学」の歴史を辿るようにして、さまざまな伝統医学や東洋医学の思想・哲学、アーユルヴェーダ、瞑想、ヨガなどを学び、医術は大きな哲学や実践の一部である、ということを学びました。

しかし医師免許を取得して医療現場に出ると、根本の哲学や倫理は問われることなく、西洋医学の知識と技術に秀でた医者として現場で働くわけです。

医療現場では、医術を支える哲学の不在に多くの医療者が思いを馳せる余裕もありません。

そうなると人間を物質のように見る唯物論になります。「機械が壊れたから修理する」という考えと同じです。

現場ではそうした違和感との葛藤がありました。

そこを超える何かをずっと考え続けてきた中で、日本に根付いた伝統的な考え方や信仰を学びながら、それをどう現代医学に結びつけるかというのが、私なりの「実践」でした。

そういう意味で、吉川さんのように神道の真髄を日々聖地で実践されている方が、命を吹き込むように発信してくださるのを、私は心強く思っています。今日はありがたい機会だと思っています。

吉川竜実先生(以下、吉川先生):伝統的な信仰の中枢に居るわけですが、「頭だけではなく、いかに実践するか」というのは、どこにいても常に問われるのではないでしょうか。頭だけで考えている人と実践している人とでは、1万倍ぐらい違います。

日本全国津々浦々に8万以上の神社がありますが、神道の源流となる縄文の集落形態でいうならば、コミュニティのみんなが寄り集まる「祭り広場」みたいなものが、神社がもともと果たしていた機能であり役割です。

しかしそれも今の時代に通用しなければ、廃れてしまうでしょう。

そういう原初の文化的背景から培われてきたものを、もう一度復興させることはできないだろうか?と私も考え続けています。

以前、稲葉先生に軽井沢をご案内いただいた時に、「病院は、身体を治すところではなくて、元気をもらうところであるべきだ」と伺い、私もその通りだと思いました。

ほとんどの方々が「病院とは病気を治してもらいに行くだけの場所だ」と誤解していますが、元気をもらって帰って来るというような場が必要だなという気はしていたのです。

稲葉先生:私も学生時代から感じていた違和感を15年ほど考え続けて、やっと「からだとこころの健康学」(NHK出版、2019年)の出版を通じて言語化できました。

つまり、私は病気のことを学びたいのではなくて、「人間にとって、健康とは何か?」を知りたかったのです。

自分自身で実践しながら患者さんに提供する道を追求したいと、やっと言語化できたのです。

稲葉 俊郎さん

「病院」は病気を扱う専門施設で、病名のつく病人しか来られません。病気が治っても健康になるかどうか分からないのです。

言霊も関係しているのかもしれませんが、病院にはやはり「いのち」の哲学が欠けていると思っていました。

医者になって20年、病院という仕組みの中でもがいてきましたが、病院というシステムや枠を外して「健康になれる場」を考えたいと強く思うようになりました。

現存する健康になる場として、温泉などの湯治場、神社仏閣、美術館、自然などがありますが、バラバラに存在していることが課題ではないかと思いました。そうした部分部分を全体として「健康になる場」と見立てていくことを実践したいと思ったのです。

2024年はコロナ渦が明けた時で、気持ちも切り替わり直感的に「病院を辞めよう」とスパンと決断して、第二の人生を生きるイメージで今、取り組んでいます。

湯治場や温泉は日本の医療の原点です。歴史を辿ると、水への信仰が神仏の信仰とも重なっています。

温泉には動物が発見したなどといった物語の力もあります。そうした自然の力こそが人間にとって真の健康の場ではないかと思い、そこから始めたいと思いました。

温泉地や聖地を巡る中で、伊勢神宮にも先日立ち寄らせていただきました。

吉川先生:稲葉先生には、お会いするたびにいろいろなものを教えていただくので非常にありがたく面白いです。

前回軽井沢でお会いした時は、芸術と医療と福祉を融合させる場として病院を新たに位置づけようと「軽井沢全体が屋根のない病院」だと言われていました。そういう取り組みをされていたわけですね。

――稲葉先生の発信されている内容は、まさに今、みんなが心の中で感じていることのように思います。気づいている人がさらに増えて広まるように、私たちも「未来創造コミュニティ」を通じていただいたお知恵をどんどん発信していきたいなと強く思います。

感性と科学を統合して、実践する

稲葉先生:正直なところ、歴史の中で伝承されてきた叡智に重みを感じています。

私は科学を上位概念に位置付けていませんが、現代では「科学的に証明された」と言われると誰もが妄信する時代です。むしろ、疑い続けることにこそ科学の本質があると思うのですが・・・・・・。

日本には素晴らしい歴史があり、神社も温泉も長い伝承があります。ただ、その真価をちゃんと読み解けていないと感じています。

行動に変化が起きるような社会変革につながるためには、温泉に科学の光を当てることも大事ですし、より深い読み解きをしていく必要もあります。私が大学に所属している事にも意味を感じています。

医療者として、みんなが健康で幸福だと感じられる社会、「生きているだけでありがたい」と思える社会になればいいと思います。

奪い合う社会ではなく、分かち合いながら「足るを知る」社会へと。

そうなればみんなが幸福を感じ、ご機嫌な社会になるだろうと思います。

――それで慶応大学に身を置くことにされたのですね。私たちもさまざまな商品をご提案する中で、科学的な根拠や数字といった情報をバランスよく発信することも大事にしているので同じ気持ちです。

稲葉先生:より広い意味で人の健康や幸福に関わりたいと思っています。古代の原始社会でも、動物も温泉で心身を癒してきました。

私は「生類」という言葉が好きですが、動物や鳥、虫などすべての生類と共生して生きていた時代には、場の中心に水源や泉、温泉があっただろうと思います。

温泉は火と水(か・み)の力ですよね。そこには絶対的な権力者がいるわけではなく、ニュートラルな自然を中心に人類も生類も集っていたでしょう。

そうした原風景をみんながイメージとして共有できれば、日本の平和的な文化は世界のあり方を変えるきっかけになるとも思います。そういう意味で吉川さんの存在は私にとって大きいです。

吉川先生:私にはそんな力はないですよ(笑)。

――日本人自身が本当はすごく大事なことを持っているのに、まだまだ気づいていないかのように感じます。「いのち」を搾取することが当たり前になってしまった社会の解が、じつは神道的な日本人の暮らしにあるのではないでしょうか。

吉川 竜実さん

吉川先生:その通りだと思います。

日本にも現在、経済的な貧困の問題などはありますが、世界を見渡してみると日本はまだ物質的に有り余っていますよね。

海外で過ごした経験のある方は、今の日本の暮らしに十分満足できると思うのですが、外を知らないと「ない」の方に目がいって、「あれも足らん、これも足らん」という感じになってきます。

そこで「争いがなく平和な時代が1万年も続いたという縄文の意識はどんなものだったのか?」を現在に置き換えて、平均寿命を手がかりに「縄文時間」を設定させていただいています。

つまり神道でいう「中今(なかいま)」とか「神代(かみよ)、今にあり」という時空の問題で、過去から未来に流れていく時間ではなく「今に全てが集約してある」との時間の過ごし方を提案しています。

たとえば、好きな人と一緒にいろんな楽しいことをしていたら時も忘れて、「こんなに時間が経ってたの!?」となりますよね。そういう生き方をもう一度日本人が取り戻せば、もっと密度の濃い体験がどんどんできるし、「当たり前」がすごく尊く感じられるようになると思うのです。

そして、我々の祖先たちが過ごした1万年前の感覚を取り戻すというのは、原始時代に戻るという意味ではなく、最先端のものを使いながら、その精神的なものを思い起こせれば・・・・・・と思っています。

「幸せというものは、感じる以外にない」とか、「生まれ変わりもあるらしい」というようなことを、そろそろ大人たちが言い始めてもいいと思うのです。

稲葉先生:戦前くらいまでの「当たり前」が急激に変化しました。心はその変化についていけません。

「死んだら何もなくなる。すべて終わり」という空虚な考え方では、「何をやっても自由だ」という暴力的で虚無的な考え方になります。

命・霊・魂という概念が文化にどう位置付けられていたのか。命の循環の中にあるという考えは、科学の範疇を越えています。

現代医学に土台となる哲学がなく、物質をどう扱うかという話だけでは、医療はあまりにも空虚になると思います。

吉川先生:縄文1万年において、人の暮らしに直接関係のある土器や衣服などを「第1の道具」といいます。それに対して「第2の道具」とは、土偶や記念モニュメントのような飯の種にはならないモノです。

この第2の道具は、究極的には縄文人の「遊び」でつくられたものです。つまりそのような遊びがないことには、人は生きられないんだということを、我々は思い起こす必要があるのではないでしょうか。

まさにこの「太陽の塔」が、縄文の遊びそのものだと思います。

――今、全国のお客様と一緒に、コミュニティを活性化しながら一人ひとりが「いのち」の目的を果たして、元気でワクワク輝く社会を創っていきたいと思っています。「正解」を求めて外に探しにいきがちですが、内側を見つめていけば魂が求めることに繋がれるのではないでしょうか。

稲葉先生:そのためには、ゆっくりした時間を確保する必要がありますね。忙しい日常の中では、ゆっくりと落ち着いて時を過ごす余裕もありません。

私が温泉や湯治に着目したのは、裸になり何も持たない時間を過ごさざるを得ないからです。

携帯電話もパソコンも持ち込めません。自分の「いのち」や魂に立ち還り、結びつく時間になります。

そうしたゼロになる時間をごく自然に享受していたのが温泉・銭湯・お風呂文化だと思います。湯治場が次の医療の場になるだろうというのは、心身の浄化をする場でもあるからです。

そうしたことは、神道での「穢れを祓う」禊とも繋りますし、すべて先人が伝えてきた叡智でもあると思います。

地球意識、縄文意識で生きる

――ところで昔の日本人は「お天道様が見てる」といって、真実や誠実さを大切にしてきましたね。

吉川先生:神道の面白いところは、やはり木も石も人も、あるいは無機物や有機物に関わらず、すべてに「魂(いのち)」があるとするところです。それもすべてが対等の関係にあることです。

それをおそらく、「地球の意識」は思考していると思っています。

稲葉先生:私もコロナ禍を経て医療現場から離れる一番のきっかけが、そうした地球意識とも関連があります。

新型コロナウイルスの大きさは、人体の約10のマイナス7乗の極小サイズなんです。逆に、人体を10の7乗倍してみると、ちょうど地球のサイズに一致します。

医療現場でウイルスと4年間向き合う中で、突然腑に落ちました。

「ウイルスに対する人間の態度は、地球と人間の関係性にも照応している」と気づきました。

ウイルスを憎み戦い排除するという発想を続けていくと、地球からも人類は同じ目に遭うと直感的に感じました。

だからこそ、地球を感じられる地球とつながる医療をやりたいと、心から思ったのです。

それでスパっと病院を退職し、「地球を感じる医療の場」として湯治・温泉医学に至りました。地球の上に、人間もウイルスも植物も、生類が共生しているわけですから。地球に生きている実感を得られる医療を実践したいと思います。

「すべてにいのちがある」と感じられなくなっているとしたら、人間が地球と切れていることが問題なのでしょう。だからこそ、一度、現代の医療システムの枠外に出る必要があると思ったんですよね。

訪問看護でも、そこにはいのちの哲学(フィロソフィー)が必要です。我々が地球に生きている、生かされていると感じられる場であれば、すごく意義があります。

吉川さんのように神道で「いのち」を実践している方もおられるし、いろんな「いのち」の実践者が関わることで、私たちは健康になり幸福になる場をクリエイトできると思います。

――今のお話を聞いてると未来が明るくなりますね。話は変わり4月から会社の一つの事業として訪問看護をスタートするタイミングなのですが、そのあたり少しお話しいただけますか。

稲葉先生:在宅医療では人が自宅で亡くなりますね。人が亡くなる時に「地球に生まれて、地球に還る」と感じられる瞬間があれば素晴らしい人生だと思います。

病院では業務として死が通り過ぎていきます。コロナ禍では面会が制限されました。亡くなった時も「死後処置がありますので、部屋から出ていってください」となり、死を看取る余韻もありません。流れ作業のように死が機械的に処理されることが辛かったです。

在宅医療では生の時間も大事ですが、死の時間も大切にしていただきたいですね。

医療現場の人も、患者の家族側に回ると気づくはずですが、業務に忙殺されて重要なことを忘れてしまいます。

ゼロに戻る時間が必要です。

吉川先生:日本人は自分の可能性に鉄の鎖をはめている状態なので、それを取らないといけないんですよ。

鎖さえ取ってあげれば、本来日本人は性善説を持っていますから強いのです。

私はどちらかというとこれからは目に見える存在だけの世界ではないと思っています。

見えない存在と目に見える存在が力を合わせてこの世を創っていく意識が重要で、それを「縄文意識」と称しています。

学術的な説明もしていますが、それは元より等しく人に備わっている意識なんですよ。稲葉先生のように、地球のことをイメージすればそこまで意識って広がるのです。

だから、そこの大切さをもう一度現代人が取り戻して、一生懸命あるがまま生き切ったらいいんだと。そうやっていけば次の世代に広がっていくし、岡本太郎の「太陽の塔」はマンダラみたいなものだから、見ることによってスイッチが入ればいいですね。

――今日はお二方ともに想いを寄せておられる「太陽の塔」のエネルギーの下、大切なお話をたくさんお聞かせくださりありがとうございました。

(文責:高木みのり 2025.4.1)

2025年2月25日、寒空の下取材をさせていただきました。ありがとうございました!

《編集後記》健康とは、損なった時にその大切さが沁みるものですが、その健康にもグラデーションがあることに気づかせていただいた対談でした。

吉川先生も稲葉先生も活力に満ち溢れていて、「与えられたいのちと能力」を社会に還元しようとイキイキ邁進されています。私たちの社会が見失っている「いのち」に対する眼差しや哲学を、「未来創造コミュニティ」として紡ぎ直していくこと。それが私たちに与えられた天職であり、そのワクワクする挑戦を、皆さまとご一緒にそれぞれの現場で創造していけたら嬉しいです。(高木 みのり)

稲葉 俊郎(いなばとしろう)さん(写真左)

医師、医学博士、作家。慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)特任教授。東北芸術工科大学客員教授(山形ビエンナーレ2020,2022,2024 芸術監督)

武蔵野大学 ウェルビーイング学部 客員教授を兼任。東京大学医学部付属病院循環器内科助教、軽井沢病院院長を経て現職。「いのちを呼びさます場」として、湯治、芸術、音楽、物語、対話などが融合したwell-beingの場の研究と実践に関わる。西洋医学だけではなく伝統医療、補完代替医療、民間医療も広く修める。主な著書に、『からだとこころの健康学』(NHK出版)、『いのちの居場所』(扶桑社)、『山のメディスン―弱さをゆるし、生きる力をつむぐ―』(ライフサイエンス出版)他著書多数。

★稲葉俊郎さんオフィシャルサイト:https://www.toshiroinaba.com/

吉川竜実(よしかわたつみ)さん(写真右)

神宮参事・博士(文学)。皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。平成2(1990)年、即位礼および大嘗祭後の天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、平成5(1993)年第61回式年遷宮、平成25(2013)年第62回式年遷宮、平成31(2019)年、御退位につき天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、令和元(2019)年、即位礼及び大嘗祭後の天皇(今上)陛下神宮御親謁の儀に奉仕。神宮禰宜を経て現職。平成11(1999)年第1回・平成28(2016)年第3回神宮大宮司学術奨励賞、平成29(2017)年、神道文化賞受賞。著書に「千古の流れ」(弘文堂)、「神道ことはじめ―調和と秩序のコスモロジー」「神道の源流―縄文からのメッセージ」(ともにバンクシアブックス)、『いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が教えてくれる』(サンマーク出版)がある。

▼吉川竜実さんご講演録~縄文のDNAを呼び醒ます!~はこちらから

▼~ご縁としあわせを繋ぎ、豊かな未来へ~エンシア 訪問看護ステーションはこちらから