山そのものをご神体として祀り、酒造り・国造りの神さまと讃えられる大神(おおみわ)神社と、杜氏(とうじ)の神さま・活日(いくひ)神社のお膝元、奈良県・三輪の地で、創業以来360年以上にもわたり日本酒を醸し続けてきた今西酒造。

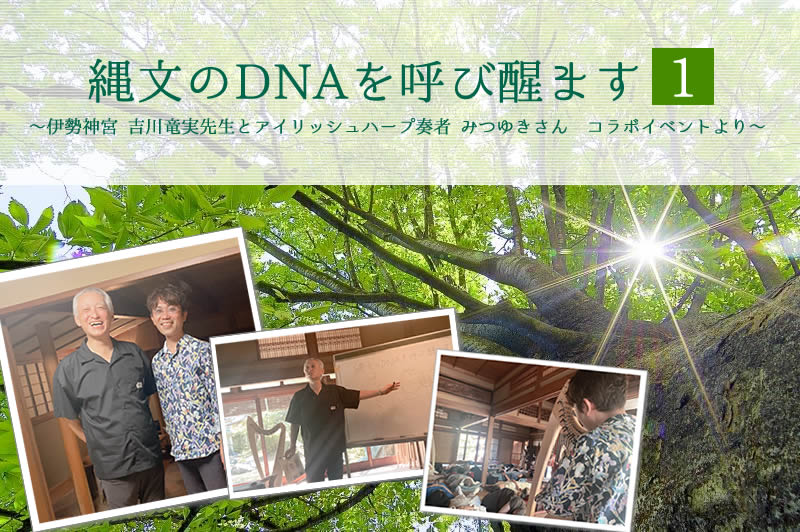

近年、日本酒にまつわる数々の賞を総なめにするほど脚光を浴びる今西酒造第14代当主・今西将之さんと、伊勢神宮参事の吉川竜実先生の対談が実現しました。

「天職」とは何か?働くって一体どういうこと?そもそも日本酒とは?目からウロコの本質論が満載です。

==============

この記事の内容

●酒造り発祥の地「三輪」で伝統と風土を活かした酒造り

●「清く正しい」神社のような空間と営みを追求

●ボロボロの蔵で潰れる寸前。やる気のない蔵人とまずい酒。そのすべてを変えた!

●形と本質。伝統を引き継ぐとは?

●コスモロジーと哲学が一致する、シンプル・スロー・スモールな経済

●天職とは、活私奉公で生きること

●20代スタッフの取材後記

==============

清酒発祥の地「三輪」で伝統と風土を活かした酒造り

――神道的な視点で「今この瞬間」には、過去も未来も包み込まれているという「今、これからの社会を創っていく」方々の取り組みをご紹介させていただいています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

今西 将之さん(以下、今西さん):わたしたちは、奈良県三輪の地で1660年に創業し、酒造りに取り組んでいます。

稀なる日本酒の聖地である三輪の地を表現し、創業銘柄が「三諸杉(みむろすぎ)」で、これを代々守り続けて、私でちょうど14代目となります。

そもそも「三輪」というところは、いろいろなものの始まりの地とされていて、商売をはじめ相撲、芸能、そして酒造りも始まっていったとされています。

もともとお酒は、神さまと交信するためのツール。飲んで酩酊状態になって神々の声を聞くという働きのあるのがお酒です。

地元には日本最古の神社とされる大神(おおみわ)神社があり、そこから酒造りが始まっていきました。

その象徴として大神神社で奉製された「杉玉」が、全国の酒蔵の軒先に届けられ、飾りつけられます。また世界で唯一の杜氏の神さまで、実在した最古の杜氏・高橋活日命(たかはしいくひのみこと)が祀られる活日(いくひ)神社があり、酒にまつわるものがすごく豊富に見受けられます。まさに日本酒の聖地みたいな場所がこの三輪です。

その地に残る唯一の酒造が当蔵でして、こんな誉れな場所で酒造りができるということはすごくありがたいことですし、誉れなことだからこそ、僕たちはこの三輪の地を表現する酒造りを追求しているのです。

今西酒造第14代当主・今西将之さん

僕らの酒造りの根源にあるのは、三輪の歴史・文化・風土から生み出された「水」「米」です。

水に関しては聖地・三輪山麓の清水で酒造りをし、その水が湧く一帯のエリアで自分たちが農家となり田んぼも営んで米作りもしています。

もちろん全量ではなく、契約農家の方々と共に協業しながら作ったお米をあわせて「三諸杉」「みむろ杉」を醸しているのです。

吉川竜実先生(以下、吉川先生):以前、貴蔵を訪ねさせていただきましたが、本当に神社の空間そのものを蔵に写して表現され、また運営されているなというのが第一印象です。

蔵に入った途端、ピーンと張り詰めた聖なる空気感が漂っているということに深く感銘を受けました。これこそ貴酒造が栄えていく重要なポイントだなということを体全体で感じました。

そして今、長い歴史と文化の伝統の話がありましたが、ここに至るまでに一筋縄では行かなかっただろうなと想像できます。

伝統があるからこそ伝統に甘えてしまった先人たちもいたわけであって、それをもう一度伝統に則って復興する努力というのは並大抵のものではなくて本当に命がけでなさったというのを、あの空間から教えてもらいました。

「清く正しい」神社のような空間と営みを追求

吉川先生:コミュニティ社会がこれから到来しますけれども、我々に一つの大切なヒントや気づきを与えてくれるのが、貴社が「上限(てっぺん)」を明確にされていることです。

自分たちが責任を持って正しい製法を用いて醸し出した清酒を、正しく理解してもらえるために丁寧に出荷し、お客様に消費していただくわけですが、今までの社会だとどうしても大量生産・大量消費を目指してしまうものです。

やはりどれだけ成功を収めたとしても、それではその本質がスポッと抜けてしまって、本当においしいものだったのに、大量生産したためにダメになってしまうという事例がたくさんあります。

今後は経済が劇的に発展していくことはないと思うのです。そこで、自分たちの責任のおよぶ生産量の上限(てっぺん)をきちっと分かった上で、地域コミュニティを大切にしながら運営していくと、半永久的に次世代にも確実に貴社の哲学が受け継がれていくと思います。

日本の文化というのは古来、「足るを知る」文化ですから「上限(てっぺん)」を決めて量より質にこだわり、それを追求し、伝統を継承しつつも新しいものを取り入れて時代に則した酒造りをしていかれるでしょう。

やはり貴社だけでなく、地域のことも考えて大地に足をつけて、揺るがない生産と運営をなされていることが大切です。これからも必ずや三輪から世界にうまく発信されると感じています。

伊勢神宮参事の吉川竜実先生

今西さん:ありがとうございます。

まず、蔵に入ったときにピンと張り詰めた清らかさを感じていただけたということなのですが、我々にはすごく大切にしている考え方、普遍的な哲学があるんです。

それが「清く正しい酒造り」。すべてこの哲学に基づいた上で酒造りをしています。

13年前に先代が急に亡くなり急遽この家業に戻ってきた時、本当にボロボロで潰れかけのような酒蔵でした。

そこで、自分たちが何者で何のために酒造りをしていくのかを自問自答していく中で行き着いた答えが、この清く正しい酒造りという哲学です。

言葉の意味は、「清く」というのは大神(おおみわ)神社さんのような清らかな空気感を酒という液体で表現していくこと。

酒造というのはあくまで神社さんの清らかな空間、空気感の延長線上にあって、その聖なる水で丹精を込めて酒を醸し出す場所であるという定義付けをしています。

だからこそ清らかで美味なるお酒ができるという考えのもと、日々酒蔵の中は清掃・メンテナンスを行き届かせ、何よりも清らかさを追求し、重視しています。

次に正しいということは、まさに先生がおっしゃった「大量生産」の真逆で、とにかく手仕事にこだわり、手間暇をかける。酒造りにおいて正しいことしかしないという意思決定です。

私たちの考える正しさとは何かというと、すべての主語が酒で、人間の都合に合わせた効率的な酒造りをするのではなく、あくまで酒=自然が主語になり、そこに合わせて人間が寄り添っていく。その寄り添う度合を、ひたすら正しいことを崇高なレベルでやり抜いていく。

この清く正しい酒造りという掛け算をしながら、この三輪の地を表現していくのが我々の酒造りです。

吉川先生:神宮の古い文献で「御酒」と書いて普通はミキと読むのですが、古くはミワ(三輪)と読んでいましたので、まさしくお酒を表す一般用語として「ミワ」が日本全国におそらく行き渡っていたと思います。

今西さん:古代はミキと書いてミワ、また甕のこともミカ・ミワと言ったり、酒にまつわるものはミワと称したというような、それだけ神さまとすごく近しい存在が酒だったと思います。

吉川先生:1000年前の書物で「延喜式(えんぎしき)」という古代の法典があります。

その中の祝詞集に、いろんなお祭りの中で必ず海の幸・山の幸を神さまにお供えするとしていますが、「御酒(みき)は甕(みか)の上(へ)高知り、甕の腹(はら)満(み)て竝(なら)べて」という一節があります。

まさしく、お酒が溢れんばかりに甕(みか)の口許までなみなみと注いで、胴体の大きな甕にはち切れんばかりに注いで神さまに捧げるという意味です。

これが1000年前の祝詞にすでに出てきているわけですから、まさに人が神さまに捧げるものとして本当にエネルギーが高く大きな効用をもたらすのがお酒だったと思います。

また、薬の神様である少彦名命(スクナヒコナノミコト)も三輪の地で祀られていて、全国の薬品会社のほとんどすべてが信仰していると思うのですが、昔はお酒も「百薬の長」といわれ延命長寿の薬でしたね。

神も人もすべてを柔らかく和らげる効果のあるものとしてお酒を飲んで、何の上下関係もなくざっくばらんに言いたいことを言い合う。調和の象徴が「日本酒」のような気がしてならないですね。

ボロボロの蔵で潰れる寸前。大改革を行い、すべてを変えた!

――「清く正しく」というのは元々、今西酒造さんに受け継がれていたのですか?

今西さん:この言葉自体は、私自身に舞い降りたというか、天から授かった言葉です。

実はそれがお風呂に入っていた時だったのですが(笑)、ただそれまでずっと自問自答していました。

私が蔵を継いで絶望の淵にいた時に、大神神社の前宮司から授かった言葉があります。

それが「天職」という言葉で、とても大切にしています。

この言葉が絶えず、私の指針になっています。

「天職とは、世の中的には“自分に向いた仕事”のことを指しますが、違うんだよ。天職というのは、天から授かった仕事というのが本来の意味で、あなたは酒蔵に生まれたんだから、酒造りを通じて世のため人のために働きなさいという天からのメッセージなんだよ」と。

その言葉がピューッと一筋の光のように射して、「これだ!」と思ったのです。そこから、「では私は酒造りを通じて、どうやって世のため人のために働くのか?」が人生のテーマとなりました。

そのことをずっと自問自答していて、出てきた言葉が「清く正しい酒造り」という言葉だったのです。

吉川先生:モーツァルトもリラックスしている時にF分の1ゆらぎの曲が降りてきたとよく言われていますので、やはりお風呂に入ってリラックスしたからこそ降りてきた?というより湧き上がってきたのではないでしょうか。

その「清く正しい」という言葉を、お題目や思想、哲学だけではなく今西さんは実践されていますね。

それと、今西さんの蔵を見学させていただいた時にもう一つ驚いたのは、若手が本当に喜んで仕事に取り組んでいますね。挨拶ひとつとってもすごく清々しく感じました。

今西さん:今の平均年齢は30歳です。全国から誠実に正しい酒造りをしたいという若者が来てくれています。

――今西さんはどうして絶望の淵におられたのでしょうか?

今西さん:前職は全く別の業界で働いていました。その商談中に親父から電話が入り「余命3ヶ月と宣告された。すぐに戻ってこい」と言われ、マジか⁉と急遽、仕事の引き継ぎをして戻りました。

結局家業に戻って1週間後に亡くなってしまって。当時私は28歳で、親父から何の引き継ぎもなく亡くなって、急遽社長になりました。それが今から13年前です。

当時、うちの酒蔵は、まず決算書を見たらもう大赤字。いわゆる債務超過の会社でした。

また、酒自体も美味しくなく、在庫も山のようにある状態でした。

当時は多角経営をしていて、酒造は一事業部でした。あと飲食店が2店舗、小さな宿泊業もありましたが、どれも大赤字です。このままだったら潰れるので、いろいろ考え抜きました。

酒造は創業から360数年、いい時も悪い時もありましたが、本業である酒造りを通じて地元の方々に支えてもらってきましたので、やはり今一度、酒という元々の生業に事業集中してしっかりやっていこうと思ったのです。

そうして、他の事業はすべて他社に引き継いでもらったものの、肝心の酒が美味しくなくて、さあこれを一体どうしようか……と。

美味しくなかった理由が2つありまして、1つは、今まで一切酒蔵に設備投資をしていなかったこと。

ボロボロの汚い設備環境しかなかったのと、もう1つが、当時2人の蔵人(くらびと)が働いていたのですが、共にやる気を感じられなかった。

やる気のない人間が汚い環境で、しかもボロボロの設備で酒を造っても美味しい酒なんてできるはずもなく、結果美味しくなかったということでした。

そこで、この家業を継いでからの13年ですべてを変えました。うちの蔵人は当時いた方は誰も残っていません。

新しい仲間が加わってくれ平均年齢が私より若くなっているということ。また、酒蔵自体の設備もすべて変わっています。

この対談の前に、天照大御神のご鎮座する内宮ご正宮で正式参拝をされた今西さんと、ご聖域の案内をされる吉川先生

形と本質。伝統を引き継ぐとは?

――先ほど吉川先生が、「伝統をただ引き継ぐだけではなくて、自分の思いを入れていく」とお話されていたことに通じていますね。

吉川先生:やはり今西さんの成功の核心は、先ほど大神神社の先代宮司がおっしゃった「天職」という志向ではないでしょうか。これがなければ家業を引き継いでも、滅びていくだけだったと思います。

そこでこの「天職志向」を持ちますと、新しい知恵や工夫が生まれ、再生される可能性が大きくなります。それに対して前の蔵人さんの軋轢や誤解をたくさん生んだであろうことは容易に想像できます。

今30代とおっしゃったのも、多分2回ぐらい人財の総入れ替えがあったと思います。

今西さん:まさにおっしゃる通りです。2回、人が大きく入れ替わっています。

吉川先生:それでないと社長の今西さんの思想哲学が伝わらないんですよ。

今までの方々も理解できていた部分もありますが、次のステージに進んでいこうとするときに、それこそ30代の人たちがすごく理解されたということが素晴らしいと思います。だから再生とは言っても、実は何回も生まれ変わっているという世代交代をしているわけですね。

伝統を守るだけだと、滅びゆくだけの運命ではなかったかと思っています。伝統に則したもので、かつ新しい感性を入れて生まれ変わっていくことで、必ずや神々は微笑んでくれると信じているのです。

そこでやはり「人の意識の営み」が非常に大事なキーポイントになってくると思います。人の意識が入らないと変わらないし、発展もしないですから。

今西さん:そうですね。先ほど先生がおっしゃった「地域コミュニティとどのように組み立てていくのか」というところが、次の10年の大きな取り組みです。

そもそも私自身がこの三輪の地がすごく好きなんです。

幼い頃にクワガタやカブトムシを取っていたのが日本最古の神社で、駆けっこをして遊んだのが日本最古の「山の辺の道」。日常に最古の歴史が存在している、この場所がすごく好きなのです。

この場を正しく伝えたい、知ってもらいたいという思いがずっとあって、そこで出た答えが、大神神社の参道に建てた新しい酒蔵「三輪伝承蔵」です。

この名前にした理由は、奈良県三輪の歴史・文化・風土・技を伝承し、町を醸すため。

だから、建屋自体もすべてが奈良県三輪の歴史の文脈上にあって、建屋のすべてが吉野杉で、板蔵造りと校倉造りを組み合わせた形にしています。

すべてがこの歴史・文化・風土の文脈上にある蔵にするという点で、お米ももちろん三輪の米、醸造技法は菩提酛(ぼだいもと)造りという室町時代に編み出された伝統的な技法のみで醸します。

さらにそこで完結するのでなく、そこからいろいろな方々のご縁を結ぶことにより、地域が盛り上がるためのコミュニケーションができる場としてつくったのが三輪伝承蔵です。

吉川先生:これは流行るでしょう。哲学が素晴らしいですよ。

終始なごやかに談笑が進みました。

コスモロジーと哲学が一致する、シンプル・スロー・スモールな経済

吉川先生:経済というのは本来「経世済民」で民を救うためのものですから、それを三輪の地域コミュニティで活かすということですね。

日本人はもともと村や里を一つのコスモロジー(宇宙)としていました。

世界的な環境思想家のサティシュ・クマール(※)が新しい3S運動というものを著書の「ラディカル・ラブ」で提唱しています。

まずはシンプル(Simple)である。清く正しい経営というのは本当にシンプルそのものですね。そしてスロー(Slow)。

ゆっくり歩んで、ゆっくりと楽しみながら取り組むとそれまで見えなかったものが見えてきます。するといかに自然が素晴らしいかがようやく分かってくる。

それからもう一つはスモール(Small)です。

てっぺん(上限)を決めて、それ以上は拡大しない代わりに「これだけは絶対に守っていくんだ」という「質」を充実させていく。

今西さんなら、拡大するにしてもコスモロジーを哲学と一致させていくでしょう。伝承蔵は間違いなくお酒の渦の中心になりますよ。

※サティシュ・クマールさんとの対談記事はこちらをご覧ください。

――今西さんが流通に関して気をつけていることはありますか?

今西さん:お酒に関して、私たちは造ることが専門で、伝えてくださる酒屋さんがどのような状態で、どのような情報量を伝えてくださるのか。引いてはそれが酒造りにつながり「飲んでいただいて初めて酒造りが完成する」と思っています。

たとえば酒蔵で完成したすべてのお酒は、マイナス5度の冷蔵庫で瓶で管理をしています。

ところがスーパーの酒売り場は常温で置かれています。しっかり管理して造っても、狙った味でお客様に召し上がっていただけないわけです。だからそういうところには卸さない。

私たちの酒造りの本質的なことをしっかり理解してくださり、私たちの想いに共鳴をしてくれ、品質をしっかりコントロールしてくださるようなところとパートナーシップを組んでいます。

吉川先生:本来、お米作りに従事している人は「つくらせていただいている」という姿勢で、主語は自分ではなく、「自然(=神々)」ですね。水と米と麹が一番活発に活性化する状態に持っていくという取り組みを、「私がしたんだ」と言わないですね。自然が、コミュニティがという主語を使うこと自体、次の社会のあり方を示唆していますね。

天職とは、活私奉公で生きること

――「天職」について、吉川先生にもう少し伺いたいと思います。

吉川先生:「天から与えられた天職」というのは、戦前の人たちはすごく持っていたと思います。それを象徴するのが、昭和20年まで必ず修身の教科書に載っていた佐久間艇長(さくまていちょう)の物語です。

呉から出航した潜水艦が事故を起こして全艇員が亡くなるのですが、ちょうどその少し前に同じような事故を起こした他国の海軍の潜水艦では、我先に脱出口に集まるような様子で全員亡くなっていたのです。

ところが、日本の潜水艦部隊の佐久間艇長の船では、誰一人として自分のポジションを離れずに亡くなっていた。

死の直前まで、この船の異常はこれで、欠陥はこれだったと詳細な記録も残されていました。

そうやって自分が与えられたポジションを一切離れようとはしなかったのです。

後日、海軍関係者たちは他国の前例があるので、実検した際にハッチを開いたところ「全員がすぐそこに集まっているのではないか」と懸念していたら、誰一人として自分のポジションを離れていなかったことがわかって世界が絶賛したんですね。

イギリスやアメリカの海軍でもこの美談が伝えられています。これが、「潜水艦乗りの模範」として世界が絶賛した佐久間艇長という潜水艦乗りの実話です。

戦前は必ず修身に載っていましたが、残念ながら戦後は学校で一切教えられていません。

自分が与えられたポジションで一生懸命に生きる。

これが日本人の天職志向を象徴する出来事ですが、天職として自分の使命や得意なことに邁進することで自然と全体に調和がもたらされていく、まさに八百万の神々の志向性に通じる生き方ですね。

天職によって生き方や哲学を深めて社会に貢献していく。そのような生き方を日本人が早く思い出していただくといいなと思います。

死の間際の佐久間艇長は、どこに欠陥があったのかを報告を記した最後に、「私が死なせてしまった部下の家族の暮らしをどうかお守りください」と明治天皇に宛てた手紙を残しておられて、アメリカの公文書館がそのレプリカをつくっています。そのような日本人がいたのです。

これは滅私奉公ではなく、「自分を活かして公に奉仕する」という活私奉公ではないかと理解しています。

今西さんと話していて素晴らしいなと思うのは、端々に「地域のため」という言葉が出てくることです。これは今、若い世代がもっと持っていていいし、自分が生きて、公にこうしたいと思ったら、それを堂々と言ったらいいんですよ。

今西さん:ありがとうございます。今回も大変勉強になりました。これからもどうぞよろしくお願いします。

――吉川先生、今西さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

(文責:スタッフみのり)

今西社長(中央左)と吉川先生(中央右)、スタッフ龍馬(左)&スタッフみのり(右)

■スタッフ龍馬(20代)の取材後記

働くことや生きていることの意味を、自ら感じとる手がかりになる視点をいただいた対談でした。

自分たちの世代は、「自分の得意や、やりたいこと、好きなことをしたらいい」という恵まれた時代に生まれ、早くに頭角を表すことや、自己実現をしやすくなっているように思います。しかし、自分の好きなものや得意とは何だろう?というのが悩みの種でもありました。

今西さんが大神神社の前宮司さんからいただいた「自分が生まれ与えられているこの環境で、目の前にあるお酒造りが天から授かった職である」という言葉。そして今西さんが自問自答を繰り返す中で得られた「“清く正しく”。利を欲するのではなく、自然を主語とする」という視点が、外に答えを見出すのではなく、あるものを見つめて、自分を活かせることに気づいていく生き方のヒントになるように感じました。

また、高い点数を取って良い大学に行くことが大事とされる教育を前提に、「他者との比較で自分に価値づけをし、上を目指さなければ評価されなくなる」というある種の足かせを感じる事がありました。でも吉川先生がおっしゃられた「足るを知る。その中で、てっぺんを決めて、質にこだわり丁寧にやる」という考え方が、自分たちを苦しめることなく、活路を見出すきっかけにしていけそうです。

それが、身のまわりの誰かやコミュニティ、そして地球環境や、見えないけれども支えていてくれている存在、ご先祖様が喜ばれることであればあるほど、喜びの渦が広がり、自身にも還ってきて、循環していけると想像できます。

自分たちもいつか下の世代に引き継いでいく時がやってきます。「もっと自由に生きていい」という恩恵を受けている自分たちだからこそ、小さなことでも何か種を蒔いていきたいと思います。

最後に吉川先生は、「公に思うことがあっていい、制限を外して自己発信していい、応援をしてもらいなさい」と言ってくださいました。こんなことを直接言っていただけることは、とてもありがたく、そして昇華するまで(しても)残る言葉です。幸いにも、自分が所属する会社は、元気の力を暮らしに活かして、社会のお役に立つことを方針としています。日々の取り組みを意識的にするだけでも、意義があります。だからといって胡坐(あぐら)をかくことなく、自分が気づいていく視点を大事にしたいです。弱腰になった際には、今西酒造さんのお姿を思い出して、発破を掛けていきたいと思います。ありがとうございました。

今西将之さん 今西酒造株式会社十四代蔵主 代表取締役社長

同志社大学商学部卒業後、株式会社リクルート入社。中小から一部上場大手企業まで幅広く採用戦略立案や支援に携わり、TOPセールスとしてMVP賞はじめ多数の賞を受賞するも先代の急遽に伴い、2011年11月より家業に戻り、十四代目蔵主代表取締役に就任。経営不振に陥っていた家業の立て直しと抜本的改革を行い、酒質向上を実現。全国新酒鑑評会5年連続金賞受賞、関西酒質向上委員会1位等、酒屋大賞2023最高賞(GOLD)ほか数々のコンペティションで表彰をされている。醸造哲学は「清く、正しい、酒造り」。酒の神が鎮まる地・三輪だからこそ表現出来る酒造りを行う。WEBサイト https://imanishisyuzou.com/

吉川竜実(よしかわたつみ)さん

神宮参事・博士(文学)。皇學館大学大学院博士前期課程修了後、平成元(1989)年、伊勢神宮に奉職。平成2(1990)年、即位礼および大嘗祭後の天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、平成5(1993)年第61回式年遷宮、平成25(2013)年第62回式年遷宮、平成31(2019)年、御退位につき天皇(現上皇)陛下神宮御親謁の儀、令和元(2019)年、即位礼及び大嘗祭後の天皇(今上)陛下神宮御親謁の儀に奉仕。神宮禰宜を経て現職。平成11(1999)年第1回・平成28(2016)年第3回神宮大宮司学術奨励賞、平成29(2017)年、神道文化賞受賞。著書に『千古の流れ』(弘文堂)、『神道ことはじめ』『神道の源流「縄文」からのメッセージ』(ともにバンクシアブックス)、『いちばん大事な生き方は、伊勢神宮が教えてくれる』(サンマーク出版)、『「大和心」で生きる』(きずな出版)がある。

▼吉川竜実さんご講演録~縄文のDNAを呼び醒ます!~はこちらから

▼サティシュ・クマールさんとの鼎談記事~その気持ち、アイラブユーでいいのかな?愛・自然について語り合おう!~はこちらから